夏本番に入り台風が近づくと、「またか…」と気が重くなる方も多いと思います。

暴風や大雨、交通機関の乱れに備えたり、停電への準備をしたりと、私たちの生活に大きな影響を与える台風。

だからこそ、正確で迅速な情報を知ることがとても重要です。

みなさんはどこで台風の情報を手に入れていますか?

テレビのお天気情報、気象庁、ウェザーニューズなどいろんな組織や会社などが情報を提供しています。

そんな中で、JTWCという名前を聞いたことがあるでしょうか?

これは「Joint Typhoon Warning Center 合同台風警報センター」と呼ばれるアメリカ軍の組織で、独自の衛星情報や観測網を使って、主にアジア太平洋地域の台風や熱帯低気圧の監視を行っています。

普段私達がニュースなどで目にする気象庁の台風情報と、アメリカ軍が発表する台風予報とはどのような違いがあるのでしょうか?

今回は、このJTWCとはどんな組織なのか?どんな特徴があるのか?

気象に興味がある方や、防災意識を高めたい方にも参考になるよう、わかりやすく解説していきます。

JTWCとは?

JTWCとは、「Joint Typhoon Warning Center(合同台風警報センター)」の略で、アメリカ海軍と空軍が共同で運営している気象観測をする部隊です。

JTWCにはアメリカ海軍とアメリカ空軍から士官、下士官、民間職員を含む約50名が配属されています。

高度な気象モデル、衛星システム、センサー網、レーダーなどの多様なデータ源を活用して任務にあたっており、アメリカ・ハワイのパールハーバー海軍基地に拠点を構えています。

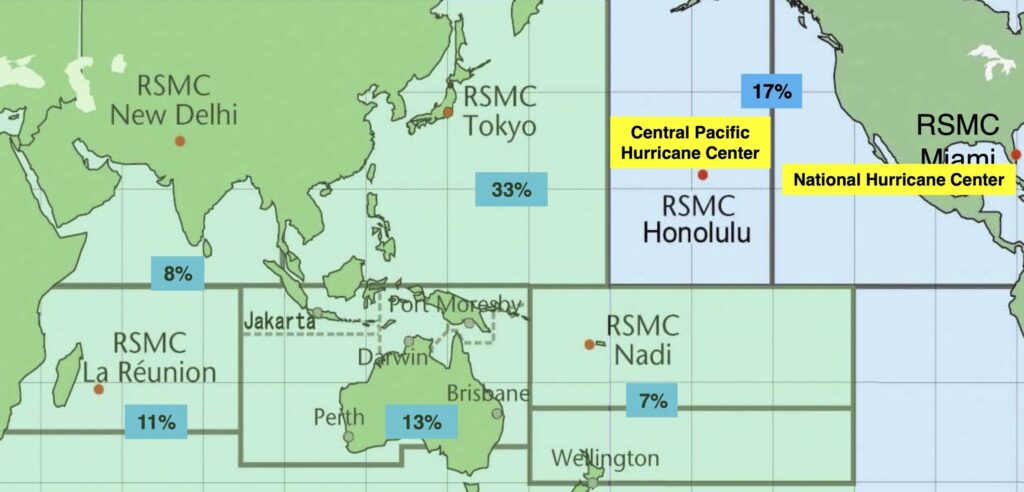

JTWCは、太平洋とインド洋における熱帯低気圧(台風、ハリケーン、サイクロンなど)の発生、発達、進路を24時間体制で監視し、予報と警報を発表しています。

監視するエリアはとても広く、西太平洋、東南アジア、南アジア、アフリカ東部などにも及び、世界で発生する熱帯低気圧の約89%を管轄する広いエリアを担当しています。

JTWCの主要な任務は、アメリカ国防総省(DoD)の資産、特に海軍の艦船、航空機、沿岸施設、そして軍事作戦に従事する部隊の安全を確保することです。

熱帯低気圧に関する詳細な予報を提供することで、これらの資産の損傷を防ぎ、効果的な意思決定を支援します。

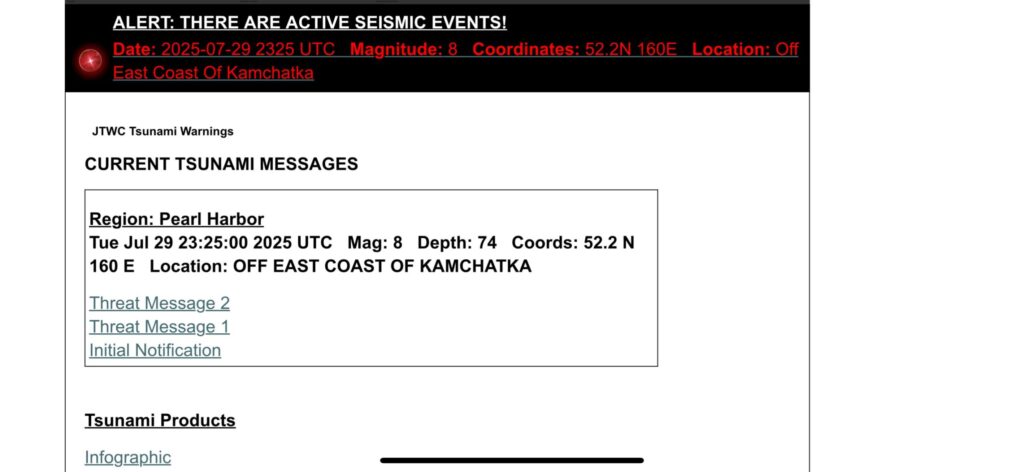

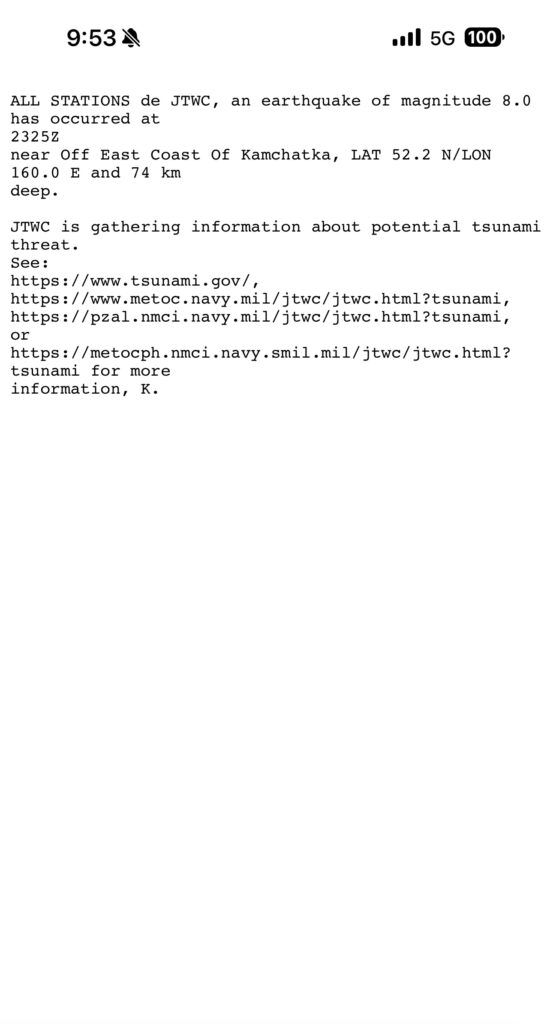

また2011年からは地震による津波の可能性を監視し、必要に応じて津波警報も出しています。

2025年7月30日のカムチャッカ半島での地震では、実際に津波警報を発表しています。

以下は実際に発表された津波警報の内容

JTWCの編成とアメリカ軍のMETOC組織

JTWCの歴史は1959年に太平洋軍司令官の命により設立され、当時よりいくつかの関係する機関や部隊の組織改編が進み、

現在は艦隊気象センター・サンディエゴ(FWC-SD) という司令部の傘下にあり、

そのさらに上位の司令部として

Commander, Naval Meteorology and Oceanography Command(CNMOC)海軍気象海洋司令部

とよばれるコマンドが存在します。

CNMOCはアメリカ海軍において、気象と海洋に関するあらゆる情報提供と専門知識の提供を統括する非常に重要な司令部です。

この司令部はJTWCの他にも、世界規模の数値気象・海洋モデルを実行し、膨大な量の予報データと分析情報を提供する

艦隊数値気象海洋センター (Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center: FNMOC)

海洋観測艦を運用し、海底地形、水深、海洋物理学的なデータなどを収集する、

海軍海洋局 (Naval Oceanographic Office: NAVO)

時間と天文学に関する精密なデータを提供する

アメリカ海軍天文台 (United States Naval Observatory: USNO)

などの機関を傘下に収めています。

気象・海洋に関する情報やデータの収集、分析、提供を行い、軍事作戦の計画や遂行を支援することをMETOC Meteorology and Oceanography(気象および海洋学)といい、アメリカ軍では環境情報を提供し軍事作戦を支援できる組織を編成しています。

なかでもJTWCは台風やサイクロンなどの熱帯低気圧に関する専門の部隊です。

軍の情報でも一般公開されている

元々は軍事機密の情報であったJTWCの予報は、現在では一般にも公開されており、その情報は世界中の気象機関や船舶、そして熱帯低気圧の影響を受ける地域の人々にも利用されています。

日本の気象庁とは独立して予報を出しているため、予報進路や勢力で違いが見られることもあります。

特に一部のプロフェッショナルな現場(ダイバーや航空関係者など)では、JTWCの予報を参考にすることもあるそうです。

それでは実際に日本の気象庁の予報と比べながら見てみましょう。

JTWCの公式サイトhttps://www.metoc.navy.mil/jtwc/jtwc.htmlから、

左上にあるバナー「Tropical Cyclone Support」をクリックし、

「Tropical Warnings」をクリックします。

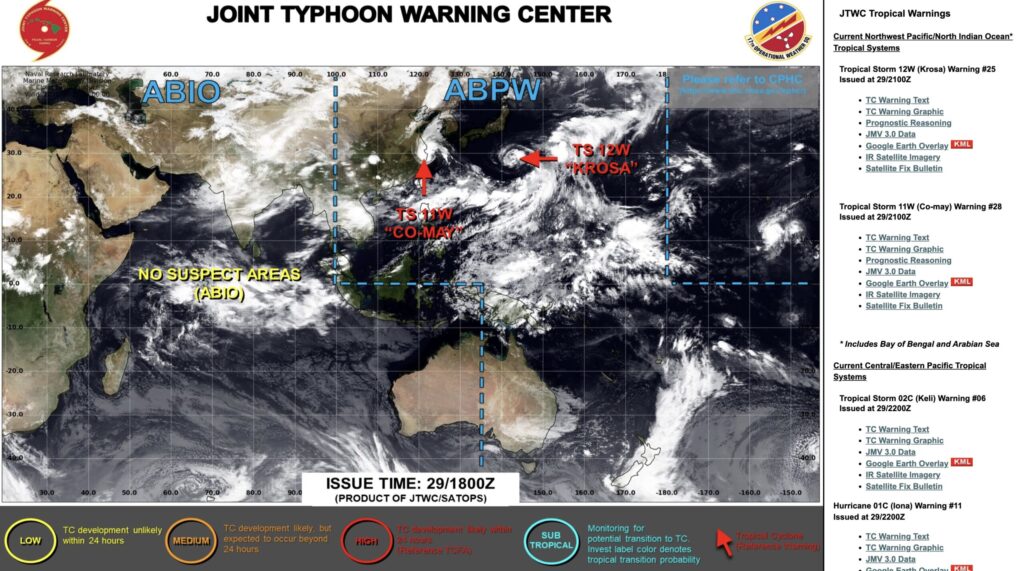

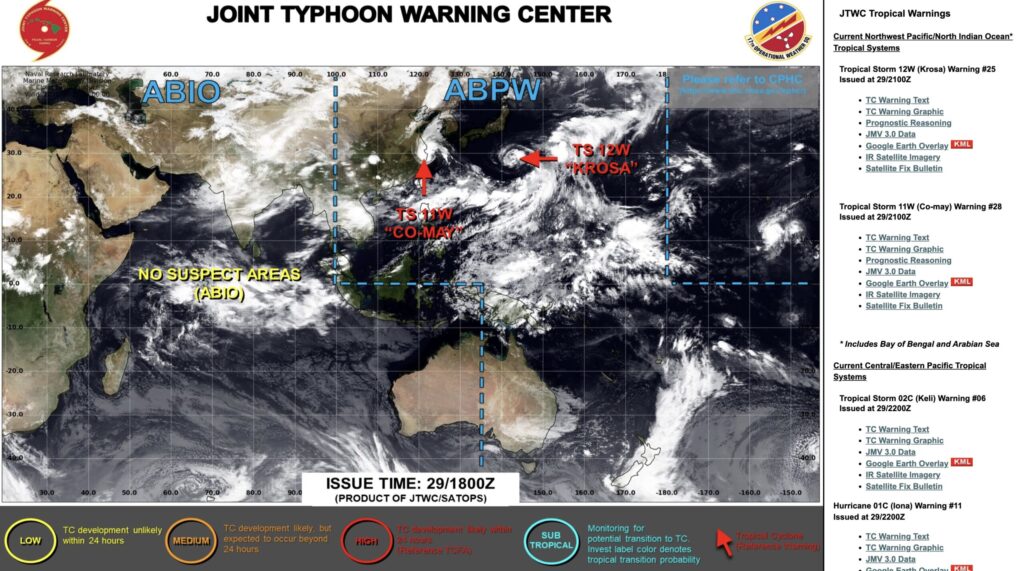

すると現在監視している台風情報の衛星画像のページが表示されます。

これは2025年7月30日現在の表示です。

気象庁の情報を確認すると日本近海には2つの台風が発生しており、台風8号が台湾の北に、

台風9号が小笠原諸島の北に位置しています。

日本では台風は発生順に台風何号と番号で呼ばれますが、国際基準では名前が付与されていて、台風8号には「コメイ」、台風9号には「クローサ」と命名されています。

気象庁の台風情報でも国際名を確認することができます。

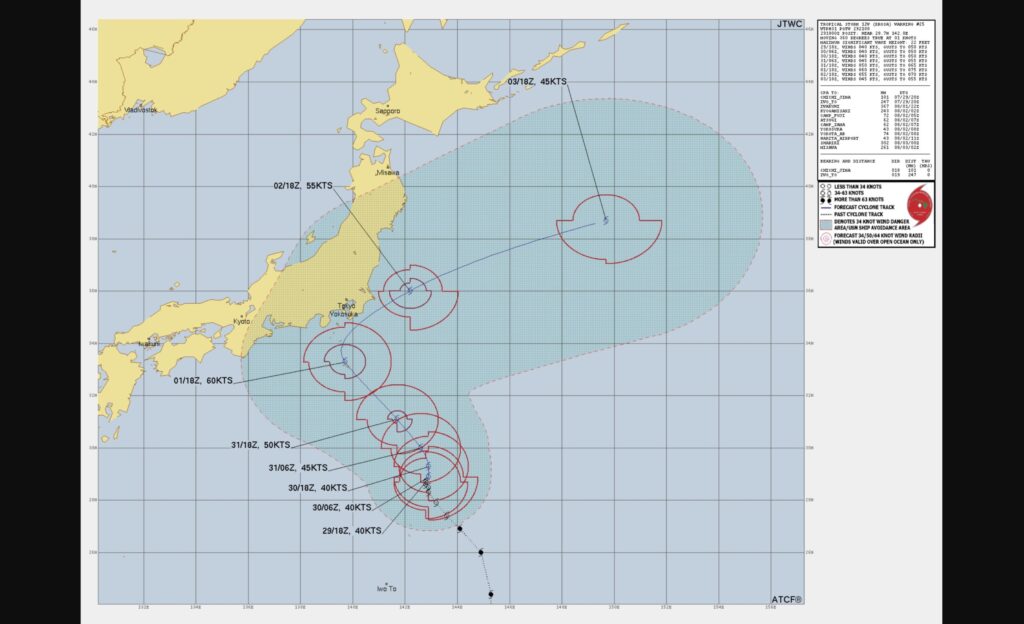

ここでJTWCの情報の見方に戻りましょう。

JTWCの台風情報では赤い矢印で2つの台風が表示されており、台風8号をTS11W “CO-MAY”、台風9号をTS12W “KROSA”と表示されています。

TSはTropical Storm=熱帯暴風雨を意味しており、COMAYとKROSAは台風・熱帯暴風雨の国際名です。

12のあとのWはWest Pacific=西太平洋を指します。

台風の進路予報を見るには右側のリンクから確認します。

確認したい台風の「TC Warnign Graphic」 をクリック

ここで台風の進路や暴風域などが確認できます。

まず黒い点線が過去の台風がこれまで通過した線で、青い線がこれからの進路予想の線です。

日本の気象庁の進路予想は予報円と呼ばれる台風の中心が円の中に入る確率が70%となるエリアを表すのに対して、JTWCの予想はかなり確信的な進路を予想しています。

青線上のそれぞれの地点の数字、例えば01/18Z、60KTSなどの意味を説明します。

この画像は2025年7月30日のものです。

01/18Zの左側の01は8月1日を表し、18Zの18は18時という意味で、Zはuniversal timeを表し、世界標準時のことです。米軍ではZ=ズールーと呼びます

世界標準時と日本の時差は日本が9時間早いので、この01/18Zを日本の時間に直すと、8月2日の午前3時という事になります。

また日時のとなりにある60KTSなどの数字は1分間平均風速を表す数値で、単位はノットです。

注意点として日本の気象庁との表示の違いで、最大風速の「時間平均」が異なります。JTWCの1分間平均風速は、気象庁の10分間平均風速よりも一般的に高い値が出ます。単純な数値比較ではJTWCの方が強く見えますが、これは計測方法の違いによるものです。

台風の周囲に赤い点線で囲まれた緑のメッシュになっているエリアは強風域を表しています。

ここからは他の凡例の図を参考にしてみます。

台風は最大3重の円で表示され、それぞれ最大風速を表すエリアとなっており、中心の円内が最大風速64ノット以上の、二番目の円が最大風速50ノット以上エリア、一番外側の円は34ノット以上の最大風速を予想する円です。

日本の予想図と違い、完全な円で表していないのが特徴的ですね。

また台風や熱帯低気圧の中心のシンボルの形と黒塗りとで台風のレベルを三段階であらわしており、

丸記号のものがtropical disturbance(熱帯擾乱)とtropical depression(熱帯低気圧)を表し、

風速33ノット以下のもの

丸記号に棒がついたものがtropical storm (熱帯暴風雨)を表し、

風速34ノット以上63ノット未満のもの

黒に塗リ潰された丸記号に棒がついたものをtyphoon / hurricane(台風/ハリケーン)を表し、

64ノット以上のものを表しています。

また北半球と南半球とで熱帯低気圧の回転方向の違いを表しています。

ここまでの説明で疑問に思った方もいるかと思いますが、実は台風の定義は日本(気象庁)と国際基準(WMOや米軍機関)で異なります。

そして、海外では熱帯低気圧がその強度によって段階的に分類されています。

それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

台風や熱帯低気圧について

1. 「台風」の定義:日本と国際基準の違い

- 日本の気象庁の定義(「台風」)

- 地域: 北西太平洋(赤道より北、東経180度より西の領域)または南シナ海。

- 条件: その海域に存在する熱帯低気圧のうち、最大風速(10分間平均)がおよそ17.2m/s(34ノット、風力8)以上のもの。

- 特徴: 日本の防災に直結するため、比較的低い風速から「台風」と呼称し、早期警戒を促します。

- 国際的な定義(「タイフーン/Typhoon」)

- 地域: 日本の「台風」と同じ北西太平洋(東経180度以西)および南シナ海。

- 条件: 世界気象機関(WMO)の規定では、最大風速(10分間平均)が33m/s(64ノット、風力12)以上の熱帯低気圧を「タイフーン (Typhoon)」と定義しています。

- 特徴: 気象庁の「台風」よりも、国際的な「タイフーン」の方が強い風速を基準にしています。つまり、気象庁で「台風」と定義されても、国際的にはまだ「タイフーン」ではない、というケースがあり得ます。

重要なポイント: 同じ「Typhoon」という英訳が使われますが、日本の「台風」と国際的な「Typhoon」では、その強さの基準が異なることに注意が必要です。

2. 海外における熱帯低気圧のレベル分け

海外(特にアメリカの機関やWMOの分類)では、熱帯低気圧はその強さに応じて段階的に分類されます。一般的には以下の順でレベルが上がっていきます。

Tropical Depression (TD) / 熱帯低気圧(トロピカル・デプレッション)

定義: 最大風速が34ノット(約17.2m/s)未満の熱帯低気圧。

特徴: 熱帯低気圧の最も初期の段階。まだ命名される前の状態が多いですが、JTWCはTDの段階から番号を付与することがあります。

Tropical Storm (TS) / 熱帯暴風雨(トロピカル・ストーム)

定義: 最大風速が34ノット(約17.2m/s)以上、63ノット(約32.4m/s)以下の熱帯低気圧。

特徴: この段階に達すると、国際的に命名(ネーミング) が行われます(例:Tropical Storm Maliksi)。日本の気象庁が「台風」と定義するのは、この「トロピカル・ストーム」の段階からに相当します。

Typhoon (TY) / タイフーン

定義: 最大風速が64ノット(約32.9m/s)以上の熱帯低気圧。

特徴: 北西太平洋および南シナ海でこのレベルに達したものが「タイフーン」と呼ばれます。

このように、JTWCの台風や熱帯低気圧の情報は、世界標準の気象情報となっています。

日本の気象庁の情報とは違いがあるものの、違いを理解しつつ見てみるのも面白いかもしれません。

地域による名称の違い(「台風」「ハリケーン」「サイクロン」)

これらの分類は、熱帯低気圧が発生する海域によって、呼び名が変わるのが国際的な特徴です。

- 台風 (Typhoon):

- 地域: 北西太平洋(東経180度より西)および南シナ海。

- 担当機関: 日本の気象庁(RSMC Tokyo – Typhoon Center)などが公式に予報・命名を担当。JTWCもこの地域を管轄。

- ハリケーン (Hurricane):

- 地域: 北大西洋、カリブ海、メキシコ湾、北東太平洋(東経180度より東)。

- 担当機関: アメリカの国立ハリケーンセンター(NHC)などが担当。

- 分類: ハリケーンは、さらに「サフィール・シンプソン・ハリケーン・スケール」に基づき、カテゴリー1からカテゴリー5の5段階に分類されます。カテゴリー5は最も強いハリケーンで、壊滅的な被害をもたらす可能性があります。

- サイクロン (Cyclone):

- 地域: インド洋(ベンガル湾、アラビア海など)、南太平洋。

- 担当機関: インド気象局(IMD)などが担当。

まとめ

今回の記事では、アメリカ海軍と空軍が共同で運営する「JTWC(合同台風警報センター)」について、その役割や構成、そして予報の見方や特徴を解説してきました。

JTWCは、アジア太平洋地域を含む広範囲の熱帯低気圧を24時間体制で監視し、米軍の安全確保を目的とした高精度の予報を発表しています。

その情報は軍事用である一方、現在では一般にも公開されており、日本の気象庁とは異なる視点から台風情報を得ることができます。

JTWCの予報表記や進路図にはアメリカ独自の表現があり、国際基準の分類に基づいた熱帯低気圧の段階分け、風速表示の違い、Z(ズールー)時刻など、慣れないと難しく感じる部分もありますが、意味を理解すれば非常に参考になる情報源です。

とくに、複数の情報を比較することで台風の進路や勢力の見通しをより立体的に捉えることができ、防災や事前の備えにも役立ちます。

今後の台風シーズンにおいて気象庁だけでなく、JTWCの情報を覗いてみてはいかがでしょうか?

コメント