皆さんは海上保安庁が無人航空機を導入していることはご存知でしょうか?

海上保安庁はMQ-9Bシーガーディアンを運用し、有人機よりも広範囲かつ長時間飛行できる特性を活かし、不審船の監視任務や、災害時の捜索活動などに利用しています。

令和8年度(2026)の海上保安庁の概算要求が発表され、今後このシーガーディアンを9機体制に強化することが発表されました。

シーガーディアンとは?MQ9シリーズについて

MQ-1プレデターの後継機MQ-9Aリーパー

MQ-9Bシーガーディアンは、アメリカの航空機メーカー、ジェネラル・アトミックス・エアロノーティカル・システムズ社が製造する無人機で、もともとはMQ-9Aリーパー無人攻撃機をもとに海上監視能力を強化した派生型モデルになります。

MQ9シリーズは1995年からアメリカ空軍で運用されていた無人機MQ-1プレデターの後継機として開発され、より大型化、高性能化した無人攻撃機となりました。

MQ-1プレデターと比べ、エンジンを強化し巡航速度は時速約300キロ以上と約3倍に向上し、航続距離も大幅に伸び、長距離、長時間の任務が可能になりました。

さらに大型化したことで主翼には6つのハードポイント(兵器搭載箇所)が存在し、燃料タンクのほか、対戦車ミサイルやレーザー誘導爆弾、空対空ミサイルなど様々な兵装を搭載することができ、レーダーやセンサー類も強化されたことにより、戦術や任務に応じて柔軟に対応できるようになりました。

MQ-9BシーガーディアンはMQ−9Aリーパーの兄弟機

海上保安庁が運用するシーガーディアンはこのMQ-9Aリーパーの派生型モデルとなっています。

MQ-9Bシーガーディアンは海洋監視任務に特化した、MQ-9Aリーパーの兄弟機であり、民間空域での運用にも考慮した設計となっています。

特徴的な点は機体の下部に海上監視任務に特化した、レイセオン社製 SeaVue XMCレーダーを搭載している点です。

あらゆる天候下において衛星通信を介してを30時間以上の長時間飛行でき、EO/IR(可視光・赤外線)カメラを搭載することで、夜間や高高度からでも海上及び地上目標の細部を識別できるカメラを搭載しています。

またAIS自動船舶識別装置により、船舶の識別や追跡が可能となっています。

海上保安庁が運用している機体では装備されていませんが、シーガーディアンは対潜水艦戦を考慮した装備も搭載することが可能です。

潜水艦を探知するために使用されるソノブイを投下する装置、ソノブイディスペンサーシステム(SDS)ポッドとソノブイ監視システム(SMCS)を搭載することで潜水艦監視任務にも使用することが可能です。

まとめるとシーガーディアンは無人攻撃機として開発されたMQ-9Aリーパーを元に、海上監視に特化した装備の無人偵察機となっています。

海保の無操縦者航空機 MQ-9Bシーガーディアン

MQ-9Bの日本での導入は、意外にも海上自衛隊ではなく、海上保安庁が先行することとなりました。

海上保安庁の導入検討と実証試験

海上保安庁は、2016年に採択された「海上保安体制強化に関する方針」に沿って、新技術を用いた海上監視能力の強化の一環として、MQ-9Bの導入検討を開始しました。

2020年に実証試験を実施し、合計13回、約147時間の飛行が行われました。

実証試験では、

・24時間以上の長時間飛行が可能であること

・有人機と同等またはそれ以上の監視能力を持つこと

・衛星を介した繊細な機体コントロールが可能であること

・厳重な妨害対策が施され安定した運用が可能であること

・自動衝突防止装置により他の航空機との衝突を回避できること

などが確認されました。

この結果シーガーディアンは、海上保安業務をより効果的かつ効率的に遂行可能であると結論づけられました。

海自基地でアウトソーシングによる運行

2022年10月から正式にこのシーガーディアンの運用を開始しました。海上保安庁では無操縦者航空機という名称を用いています。

(無操縦者航空機という分類は航空法第八十七条で規定されている)

海上保安庁は青森県にある海上自衛隊八戸航空基地に運用拠点を置き、当初の導入機体はリース契約の元で調達され、操縦や整備などの運用業務自体は製造元のジェネラルアトミクス社にアウトソーシングされ、社員が日本に来日し滞在しています。

オペレーションセンターは八戸航空基地の第一格納庫に設置されました。

ここでは、ジェネラル・アトミクス社のパイロットとセンサーオペレーターが機体を操縦し、海上保安官である「運用官」が飛行エリアや撮影対象などのミッションを指示する体制がとられました。

2023年5月には3機体制での運用が開始され、24時間365日での海洋監視が可能となりました。

これらの機体は当初リース契約でしたが購入契約となり、海上保安庁の所有となっています。

運用拠点が北九州空港へ移転

海上自衛隊の八戸航空基地の建物や敷地の使用期限が2025年3月に終了することに伴い、運用拠点の移転が決定され、福岡県にある海上保安庁北九州航空基地に移転することが決まりました。

2025年1月31日からは北九州空港での運用試験が始まりました。

さらに2025年10月以降は2機を追加で導入し、複数の海域を常時監視できる体制に拡充されます。

海上自衛隊でも導入決定

防衛省の令和8年度概算要求の資料では、自衛隊でも無人機を活用した防衛体制の強化が特徴的な内容となっており、資料のなかでは滞空型UAVとしてMQ-9Bシーガーディアン4機の取得の費用が掲載されています。

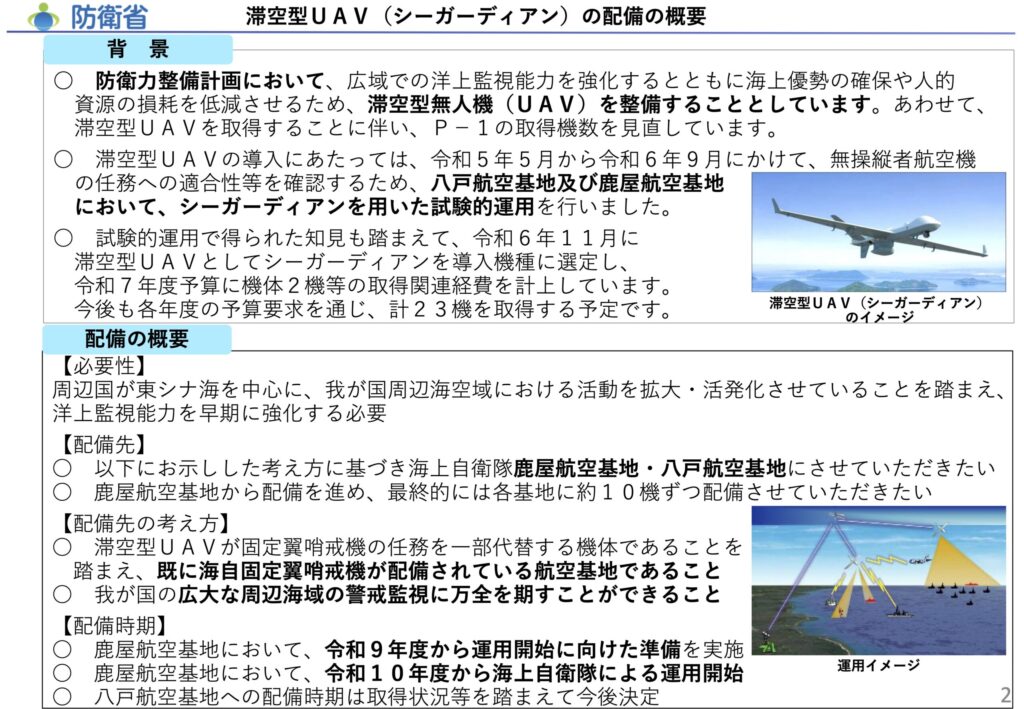

防衛省は令和5年5月から令和6年9月にかけて八戸航空基地および、鹿屋航空基地において、シーガーディアンの試験的運用を実施し、正式に滞空型UAVとして機種選定を終えています。

最終的には計23機シーガーディアンを導入する計画となり、このUAV取得に伴い、P-1哨戒機の取得数が見直されています。

配備基地においては現在、固定翼の対潜哨戒機の運用基地である鹿屋基地と八戸基地が候補とされています。

まずは鹿屋基地で令和9年度から2機を民間企業による飛行運用とし、翌年度からは海上自衛隊単独での運用とする計画です。

この点では過去に海上自衛隊八戸航空基地での、海保シーガーディアンの運用や、ジェネラルアトミクス社の日本でのアウトソーシングの実績などの経験が生かされそうですね。

最終的には約10機ずつを鹿屋、八戸基地に配備し、人員も現在の航空機部隊の隊員を充てるとする計画で、シーガーディアン導入による海自隊員の増減はないとされています。

海上保安庁は今後さらに4機追加予定

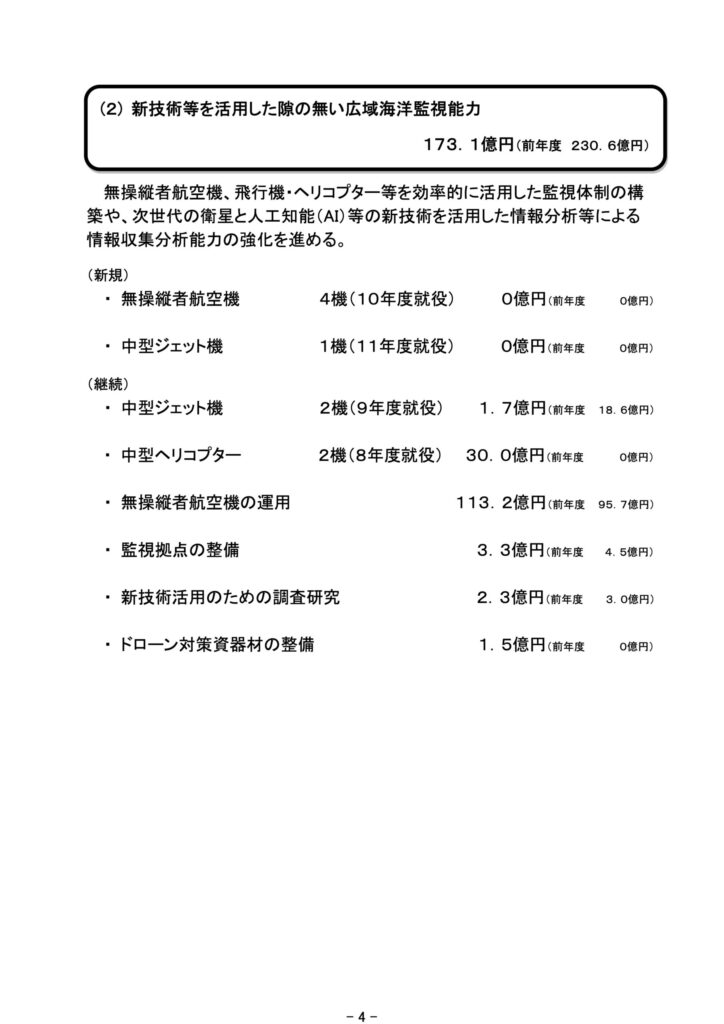

2025年8月、令和8年度の海上保安庁関係予算の概算要求が発表され、その資料のなかで令和10年度以降に、新たに4機の無操縦者航空機を追加して、合計9機体制の無人機による海洋監視体制が整備する方針であることが分かりました。

この概算要求の金額は約3177億円で、前年度比1.14倍となり過去最高額を要求しています。

2022年に決定された海上保安能力強化に関する方針」に基づき、近年厳しさを増す尖閣諸島周辺海域や大和堆周辺海域の情勢、および国際情勢に対応するために策定されました。

無人機の増強だけではなく、海上保安庁全体として強化するための予算が編成されています。

中国海警船の大型化・武装化に対応するための大型巡視船の導入や、無操縦者航空機と合わせて、中型ジェット機の導入、衛星やAIなどの新技術を活用した情報分析体制が強化されます。

海外の海上保安機関との連携を強化や、自衛隊との秘匿通信の確立などを目指した予算なども掲載されています。

老朽化した船舶や航空機の計画的な代替整備や、基地整備、サイバーセキュリティ対策なども含めて業務基盤を強化する方針です。

また人員に対する令和8年度予算の特徴的だと感じた部分は、291人の定員増加の要求をしています。

概算要求の資料では海上保安庁でも自衛隊と同じく、人材確保難や離職者の増加といった内容が掲載されており、処遇改善への取り組みや、勤務環境改善、など人材確保にむけた資料の部分は画像や図を用いて、強調しているように個人的には感じました。

まとめ

海上保安庁は無人航空機MQ-9Bを現在3機対しで運用しており、25年10月以降に2機追加し、5機体制に。

令和10年度以降は4機追加し計9機体制になる予定です。

海上自衛隊ではシーガーディンを計23機導入する予定で、P-1哨戒機などの任務の一部を担当する予定となっています。

日本ではMQ-9Bシーガーディアンは近い将来32機体制となる予定であり、日本の空を飛ぶ大型の無人機としては、最も機数が多いものとなりそうです。

軍用偵察機、攻撃機として生まれ、海洋監視任務に特化した派生モデルの無人機ですが、日本での採用は自衛隊ではなく、海保が先に導入することとなった珍しい装備です。

今後の無人機の導入や、配備についても注目してみたいと思います。

コメント