はじめに

近年、日本各地や海外でも、大規模な山火事が相次いで発生しています。

日本では消防や自治体だけでなく、自衛隊にも災害派遣命令が出され空からの消火活動にあたります。

ニュースでその様子を目にすることはあっても、実際に現場でどのような活動が行われているのか、詳しく知る機会は少ないかもしれません。そんな山火事へ対応する関係機関や装備品などについて調べてみました。

大規模化している山林火災

ここ数年、世界規模で複数の大規模な山火事が発生し、その脅威が改めて注目されています。

アメリカで過去最大の山火事

2024年アメリカ・テキサス州では、2月末に「スモークハウス・クリーク・ファイア」と呼ばれる過去最大規模の山火事が発生しました。この火災は、州北部を中心に爆発的に拡大し、焼失面積は約4,000平方キロメートルに及びました。

東京都のおよそ2倍以上、東京ドームに換算すると85万個以上にも相当する広さにあたり、2名死亡、1万頭以上の家畜が犠牲になりました。

送電線から飛び散った火花が原因と見られており、被害住民は電力供給業者を相手取り損害賠償訴訟を起こしています。当時は乾燥した空気、強風、異常な高温といった気象条件が重なり、火の勢いが加速したと推測されます。

アメリカでは近年、毎年のように大規模な山火事が発生しており、気候変動による影響も強く指摘されています。

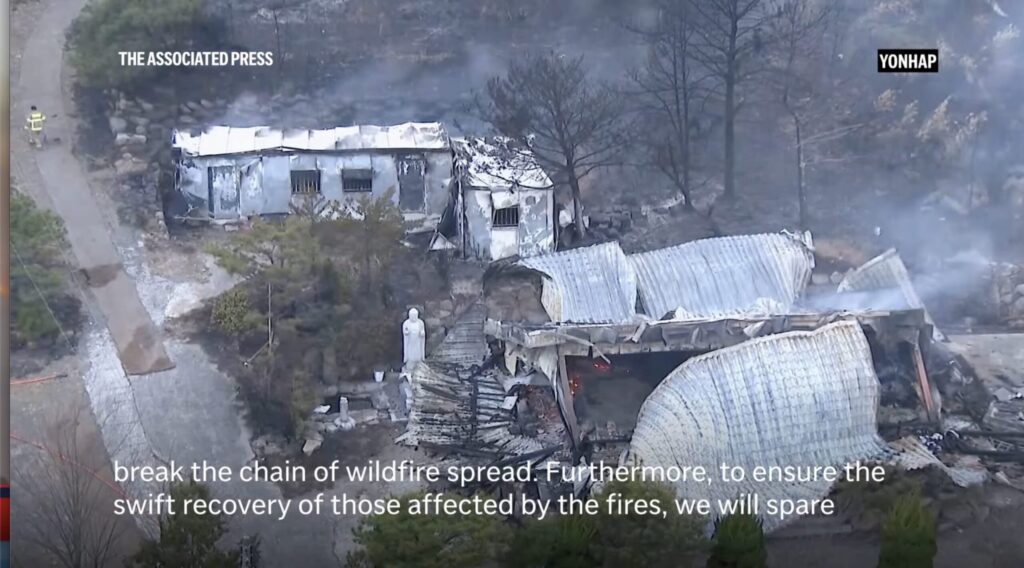

韓国

韓国でも2025年3月21日に、南東部で大規模な山林火災が発生。死者30人、歴史的な寺院、住宅、工場など推定4000件の建造物が消失しました。

韓国山林庁によると48000ha、首都ソウルの面積約8割に相当する地域が焼けました。

避難者は2万3000人を超え、対処に消防士数千人、軍約5千人が消火に当たり、在韓米軍のヘリコプターも出動しました。

不幸にも消防ヘリコプターが墜落し、1名死亡、消防士3人の死亡が確認されています。

日本

2025年に入り、日本でも深刻な山火事が各地で続発しています。

この記事執筆中時点での総務省消防庁の災害情報によると、25年に入り10件、大規模な林野火災が起こっているのが確認できます。

特に被害が大きかったのは、岩手県大船渡市、岡山県岡山市、愛媛県今治市の3つの地域です。

岩手県大船渡市では2月下旬から火災が発生し、約2,900ヘクタールの森林が焼失。住宅を含む221棟が被害を受け、死者1名が確認されました。火災は長期化し、約2週間にわたり消防や自衛隊の活動が続けられました。

岡山市では3月23日から山火事が発生し、約565ヘクタールが焼失。

愛媛県今治市でも、3月23日に火災が発生し約442ヘクタールが焼失。

いずれの火災も、乾燥した空気と強風、山間部という地形的要因が重なり、火の勢いを抑えることが難しかった点が共通しています。

日本の山火事の特徴と原因

日本における山火事の特徴を見ていきましょう。まずは年間の発生件数について

総務省消防庁によると、日本では年間で1,000件程度の林野火災が発生しており、近年は乾燥が長引く傾向や強風の影響で、1件あたりの規模が大きくなる傾向があります。

次に、山火事の発生時期について。

もっとも多いのは冬から春先(1月〜4月)です。この時期は空気が乾燥しており、落ち葉や枯れ草などの可燃物が多く残っているため、ちょっとした火種でも山火事に発展しやすくなります。また、春一番などの強風が吹くことで、延焼範囲が一気に広がることも多く見られます。

注目すべき点が出火原因です。

日本の山火事の多くは、自然発火ではなく人的要因がほとんどの原因とされています。

たとえば、たき火や野焼き、キャンプでの火の不始末、たばこのポイ捨てなどの火気使用時の不注意などが挙げられます。山林内での農作業中や林業での重機使用によって発火することもあります。

消防庁の統計によれば、山火事の出火原因のうち約6〜7割が人為的な原因と推定されており、防げる火災も少なくありません。

また、火災が発生すると、「延焼を止めること」よりも「被害を最小限に食い止める」方向にシフトせざるを得ないケースも多く、初期対応の重要性が強調されています。

人的要因が原因である以上、一人ひとりの注意が、防災の第一歩であると言えると思います。

こうした山火事の増加と大規模化は、日本にとっても決して他人事ではありません。

地域によっては山と住宅地が近接している場所も多く、火災が発生すれば住宅や人命に直結するリスクがあります。

自衛隊の山林火災による災害派遣

防衛省統合幕僚監部のホームページから災害派遣の情報を確認してみると、記事作成時(25年4月初旬)2025年に入ってからの山林火災による災害派遣は9件確認することができました。

そのうちいくつかの事例を見ていきたいと思います。

岩手県大船渡市

まずは、2月26日、岩手県大船渡市で発生した火災についてです。

13時ごろに山林火災が発生し、地元消防による対応が行われましたが鎮火には至らず、同日14時、岩手県知事から陸上自衛隊・東北方面特科連隊長に対して災害派遣の要請があり、即座に受理されました。

27日以降、自衛隊による空中消火活動が本格的に開始されます。

第1ヘリコプター団、航空自衛隊の三沢・入間ヘリコプター空輸隊などが消火能力の高いCH-47を投入し、最大で11機体制での活動となりました。

この作戦では、CH-47による空中消火が延べ1,296回、約6,480トンの水が投下されています。

また、陸自東北方面航空隊が空中統制と映像伝送も担当し、消防・防災ヘリとの連携が図られました。

この火災には、仙台市・横浜市の消防ヘリ、そして岩手・栃木・宮城・福島・山形・新潟・北海道・群馬の防災ヘリも参加しており、極めて大規模な空中消火作戦となりました。

ここまでの多機関連携では、空中統制機の役割が非常に重要だったと考えられます。

愛媛県今治市

次に、3月23日に発生した愛媛県今治市の火災です。

夜の21時37分、愛媛県知事から第14旅団長に災害派遣要請があり、即時受理。

翌24日からは、西部方面航空隊のCH-47をはじめ、中部方面航空隊や第1ヘリコプター団、航空救難団・春日ヘリ空輸隊の機体が空中消火を実施しました。

また、中部方面航空隊(八尾)のUH-1が映像伝送を、北徳島の第14飛行隊のUH-1が空中統制を担当。

この火災では、延べ336回の散水で約1,680トンの水が投下されました。

自治体ヘリも多数出動しており、大阪市・広島市消防、愛媛・徳島・広島・山口・大分の各防災ヘリが参加しています。

岡山県岡山市

さらに、同じ3月23日、岡山県岡山市でも火災が発生。

18時15分、岡山県知事から中部方面特科連隊第3大隊長へ災害派遣要請が出されました。

自衛隊からは第1ヘリコプター団・第12ヘリコプター隊・第13飛行隊などが空中消火を行い、延べ585回、約2,880トンの散水を実施。そのうちCH-47による投下が575回、UH-1が10回と報告されています。

この火災では、岡山・香川・鳥取の防災ヘリや、神戸市・岡山市の消防ヘリも連携して活動していました。

また、これらの災害派遣では、県庁・市役所・現地調整所などに連絡員(LO)が派遣され、関係機関との調整や連携を担当する重要な役割を果たしています。

他の地域でも

このほかにも、以下の地域でも災害派遣が行われています

• 1月19日〜22日:山梨県笛吹市

• 1月19日〜21日:鹿児島県三島村・硫黄島

• 2月28日〜3月3日:山梨県大月市

• 3月1日〜2日:長野県上田市

• 3月11日:奈良県川上村

• 3月25日〜26日:宮崎県宮崎市

山林火災について調べていて、個人的に驚いたのが、同じ日に別の地域でも火災が発生していること、そして、わずか2〜3か月の間に日本全国でこれほど集中して山火事が起きているという事実です。

また、多くの都道府県が1〜2機しか保有していない防災ヘリや消防ヘリが、短期間で何度も出動しており、運用面でも非常に厳しい状況なのではないかと感じました。

人員の交代や機体の整備時間を確保しながら、日中は消火活動、夜間は整備と休息というギリギリの運用を行っているのではないでしょうか。

しかも、防災ヘリには救助・搬送など他の任務もあるため、山火事対応が全てではないはずです。

今回のような長期間にわたる山林火災は、現地で暮らす人々にとってはもちろんのこと、

普段あまり山火事を意識しない私たちにとっても、決して無関係ではない大きな問題だと感じました。

空中消火の装備品

実際に発生した山林火災の対処を見てきましたが、日本において山林火災への対処は地上の消防士や消防団員による消火活動に加えて、ヘリコプターによる空中消火が積極的に行われていることが分かります。

そこでこの空中消火に使われる装備品について調べてみました。

バンビバケット

まず、ヘリコプターの下に吊り下げられている大きなバケツのような装置。

これは「バンビバケット」と呼ばれる、もっとも一般的な空中散水装備です。

カナダのSEIインダストリー社が開発したこの装備は、水源にバケットを沈めて水を汲み取り、火点上空で一気に投下するというシンプルながら非常に有効な仕組みになっています。

散水は操縦士の目視によって行われ、タイミングや位置取りが難しいため、高い操縦技術が必要とされます。

バンビバケットにはサイズの違うモデルが複数あり、水の搭載量は小型で約500リットル、大型では6,000リットル以上に達します。

自衛隊ではこの装備を「野火消火器材」と呼び、UH-1、UH-60、CH-47などのヘリコプターに装着して使用しています。

防衛省の資料によると、UH-1・UH-60は1回の散水で約500リットル、CH-47は約5,000リットルの水を投下しているようです。

同じ空中消火でも、ヘリの機種によって散水能力には最大10倍の差があるのが特徴です。

やはり空中消火では、搭載量が多い機体ほど有利と言えるでしょう。

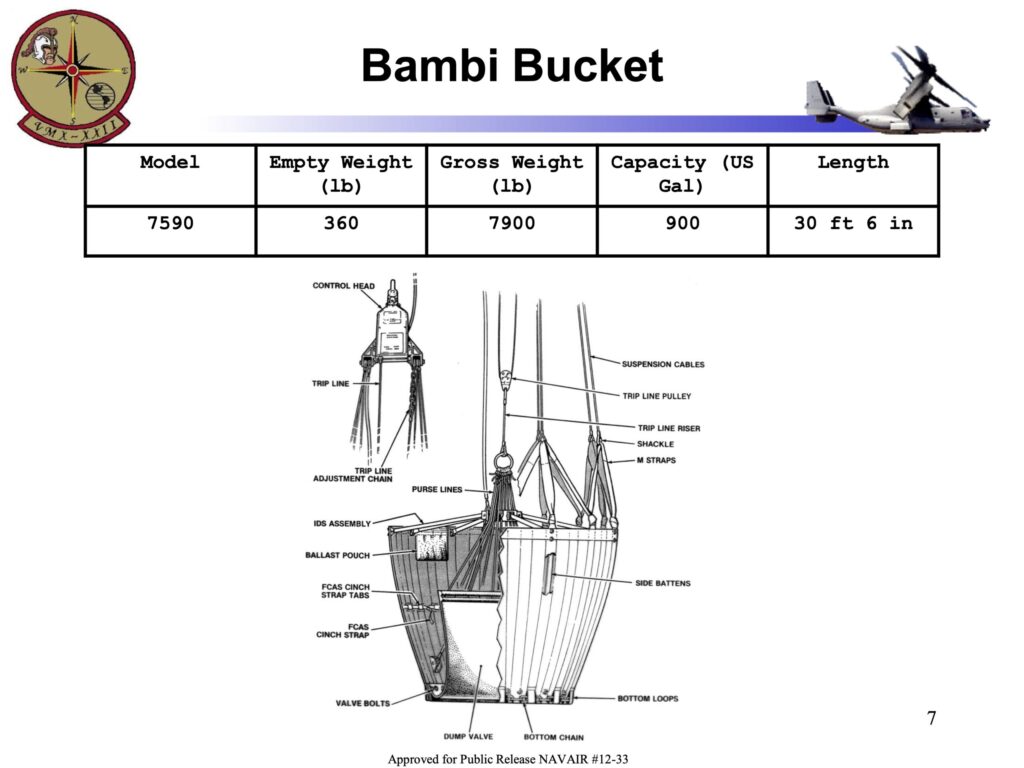

オスプレイには?

ちなみに、日本のMV-22オスプレイでバンビバケットを装備した例は確認できませんでしたが、アメリカでは実際に運用されています。

オスプレイの外部カーゴフックの最大搭載量は約4,500kg。2本のフックを使うと最大約5,700kgまで運べます。

一方でCH-47チヌークの搭載量は約11,800kgなので、比較するとオスプレイの搭載量はやや劣ります。

実際に米軍が運用している資料では、モデル7590(最大3,410L搭載)のバンビバケットをオスプレイに装着して消火活動を行っているようです。

CH-47向けに採用されているモデルHL7590(最大7,600L)と比べると搭載量は少なく、実運用では約2,800L程度に抑えていると推測されます。

UH-1やUH-60よりは散水量が多いですが、CH-47には及ばないため、日本本土での使用にはやや効率が落ちるかもしれません。

ただし、離島や遠隔地での火災など、特殊な条件では有効な戦力になる可能性があります。

消防ヘリ・ファイアアタッカー

自治体や消防局でもバンビバケットのような装備が導入されています。

消防庁が採用している「ファイアアタッカー」は、ヘリの機体下部に設置された散水タンクで、自己給水ポンプを使って河川や湖からホバリングで給水が可能です。

容量は、大型機用で2,700L、中型機用で900Lとされています。

この装備、特に消防ヘリは都市部の消防局を中心に配備されており、限られた機材で効率的な活動ができるよう工夫されています。

大型固定翼機・エアタンカー

空中消火はヘリだけではありません。

固定翼機を使った消火活動も、海外では広く行われています。

アメリカでは「エアタンカー」と呼ばれる大型機が使われており、何万リットルもの消火剤を高速で飛行しながら上空から一気に投下します。

一度に広範囲をカバーできるのが特徴ですが、飛行場からの発着や天候、地形の制約を受けやすいため、運用には慎重な判断が必要です。

水陸両用機 ボンバルディアCL-414

中でも有名なのが、ボンバルディアCL-415です。

これはカナダ製の水陸両用機で、水面に着水しながらわずか10数秒で約6,000Lの水を吸水し、そのまま再び離水・飛行して散水に向かうという高効率な機体です。

このCL-415は、機動力と連続運用に優れており、カナダ、ギリシャ、フランス、イタリアなど多くの国で採用されています。

特に火災現場に近い湖や川などの水源を活用できる点が、空港を必要としない柔軟な運用を可能にしています。

一方で、日本のような山間地が多く、水面の確保や滑空ルートが限られる地域では、運用の難しさが課題となります。

このため、現状では日本においてはヘリによるピンポイント散水が主流となっています。

まとめ

ここまで、山火事における自衛隊の災害派遣や空中消火活動、そして装備品に至るまで、幅広くご紹介してきました。

日本各地で実際に起きた事例を通じて、災害現場では多くの機関が連携し、限られた装備と人員で迅速に対応していることが見えてきたのではないでしょうか。

温暖化による気象の変化も大規模な山林火災に大きく影響していると言われており、

山火事は決して他人ごとではなく、私たちの暮らしにもつながる重大なリスクだと感じました。

コメント