日本の領海を守り、海上での災害や犯罪などに対応する「海上保安庁」

その使命は年々重くなる一方で、いま深刻な「人材不足」という課題に直面しています。

私自身、人材不足が顕著な問題である自衛隊での勤務経験や、公務員から民間への転職を経験しており、海上保安庁での人材確保の問題について少し気になったので調べてみました。

採用倍率の低下と志願者の減少

海上保安庁では近年、採用試験への応募者数が減少傾向にあり、競争倍率の低下が目立ってきています。

2017年度には採用試験では応募者数3909人に対して、採用者数約532人と 応募倍率が7.3倍とピークでしたが、その後低下。

2024年度には採用試験では応募者数2064人に対して、採用者数494人と倍率は4.2倍まで落ち込み、採用予定数に対する志願者の減少が「過去最低水準」に達しています。

こうした傾向は幹部職員を養成する海上保安大学校でも同様で、2023年度採用試験では採用予定60名に対し志望者364名と実質倍率が2.7倍にまで低下し、前年の3.8倍から大幅に下がりました。

一般職員を養成するコースの海上保安学校の採用試験も2021度に3.9倍だった志願倍率が2024年度には2.7倍に低下しており、応募者数の減少に歯止めがかからない状況です。

こうした採用試験倍率の低下は、優秀な人材確保に影響を及ぼしかねないと指摘されています。

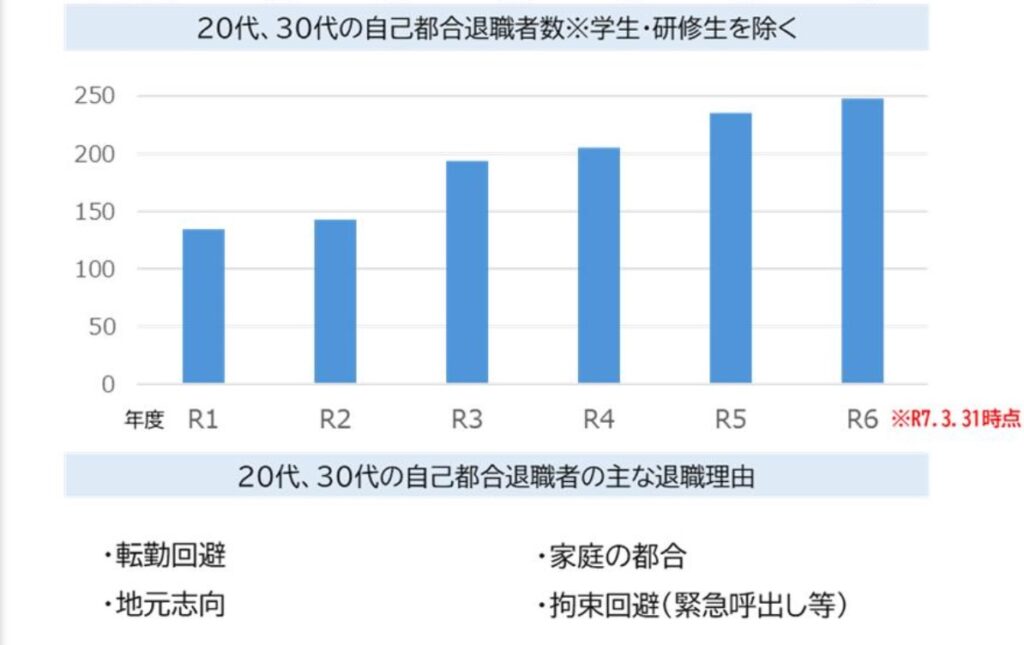

若手の離職増加と現場の疲弊

一方、在職中の職員の離職も増加傾向にあり、人員確保にさらなる困難を生じさせています。

2019年頃には自己都合退職者が年間252人程度でしたが、2023年には386人に増加しました。

2024年度には自己都合退職者が389人に上り、

海上保安庁の年度末実員(実際に在籍している職員数)が初めて前年比で減少する事態となりました。

特に20~30代の若手職員の離職が目立って増えており、人員不足に拍車をかけています。

離職の背景には複数の要因が指摘されています。

第一に労働環境の厳しさです。

海上保安官は離島や全国各地への転勤が多く、巡視船艇での海上勤務は10日間以上連続に及ぶこともあるなど、長期間家族と離れて勤務する必要があります。

このように拘束時間が長く生活面の負担が大きいことが、職業としての人気低下の一因とされています。

また近年は実員が定員を下回る、人手不足が現場の負担をさらに重くしています。

例えば乗員30~50人規模の大型巡視船では、欠員率が12%にも達する事例があり、残った乗組員が兼務で業務を回す状況で、

こうした過重勤務の実態が離職に拍車をかける悪循環も懸念されます。

第二に、社会環境の変化も離職増加の要因です。

共働き世帯の増加に伴い、転居を伴う異動を敬遠する傾向が若い世代で強まっています。

実際、全国転勤が避けられない海上保安庁や国土交通省管轄の職種(航空管制官など)は、共働き家庭から敬遠されやすい職種となっており、海上保安官も例外ではありません。

家族の生活基盤を考え、転勤の少ない職場や地域勤務が可能な職場へ転職する若手職員もいるとみられています。

特に民間企業では近年テレワークの普及や地域採用の増加により転勤の負担軽減が進んでおり、こうした流れの中で「優秀な人材がより良い条件の職場へ流出してしまうのは当然」との指摘もあります。

第三に、待遇面の課題も考えられます。海上保安官の給与水準自体は公安職俸給表(二)が適用され、平均年収も国家公務員としては比較的高い部類(平均約600~700万円程度と推定)で、危険手当や宿泊手当など各種手当も支給されています。

しかし、昨今は民間企業の賃上げや待遇改善が活発で、公務員の安定した給与よりも魅力的な収入やキャリアを提示する企業も増えています。

また、長時間労働や特殊勤務に対する十分な手当・補償があるとはいえ、若年層にとって必ずしも高待遇とは映らない可能性もあります。

実際、防衛省・自衛隊では長年見直されてこなかった超過勤務手当基準の是正が議論されており、海上保安庁においても特殊勤務に見合った処遇改善が課題とも言われています。

働き方改革・待遇改善などの政策対応

海上保安庁では深刻な人手不足に対応するため、採用や働き方の改革を進めています。

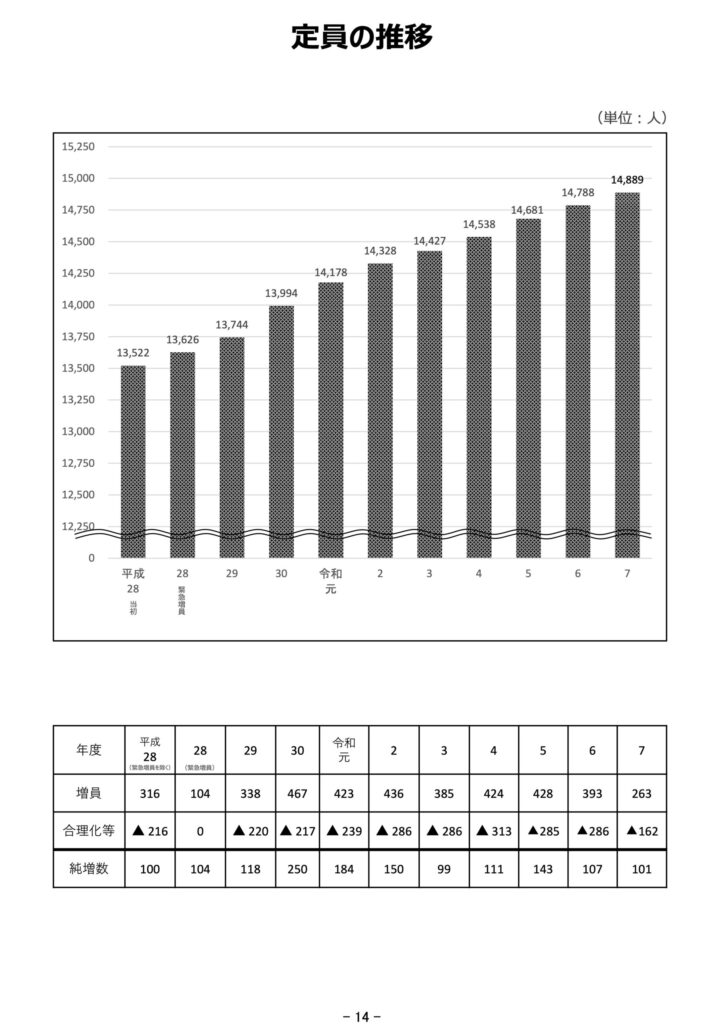

また尖閣諸島周辺の警備強化などで任務が増えた2010年代以降、定員を毎年増やしてきました。

その結果、令和5年度には定員およそ1万5千人、過去最多となっています。

まず採用面の改革では、海上保安学校の募集枠が、かつての400人から600人に拡大。

幹部職員を養成する海上保安大学校も45人から60人程度に増員されました。

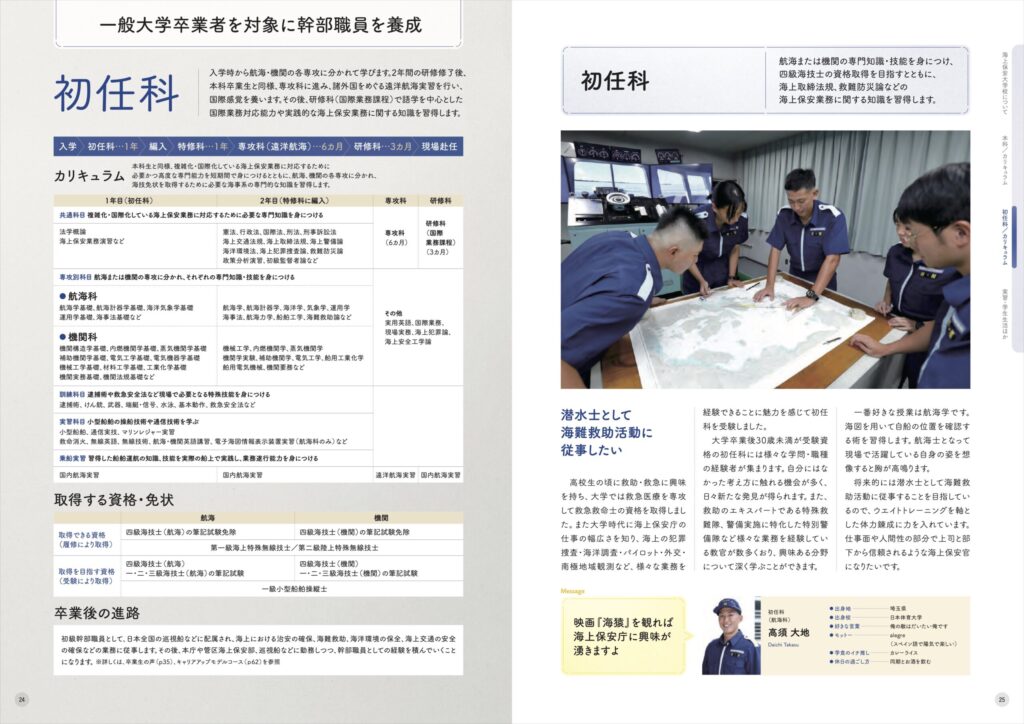

さらに2020年度からは、大学を卒業した人を対象にした「初任科課程」が新設されました。

1年間の集中教育で幹部候補生を育成するコースです。

これにより、高卒だけでなく大卒も海上保安官を目指しやすくなりました。

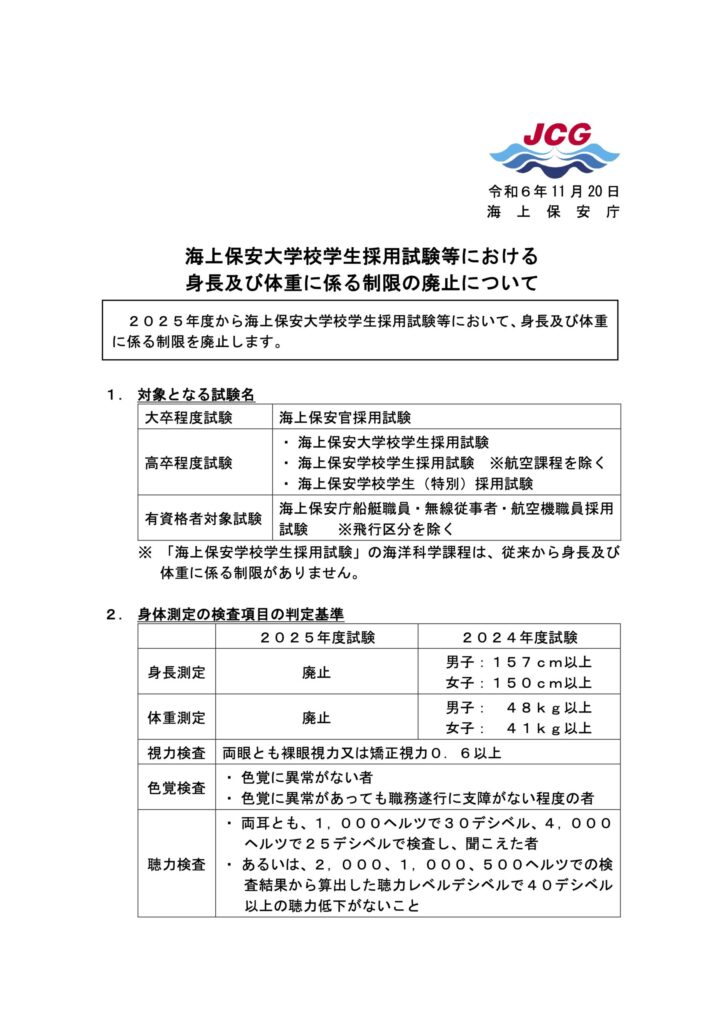

受験資格も広がっています。

年齢の上限が引き上げられ、さらに2025年度の試験からは身長・体重制限が撤廃されます。

以前は男性157センチ以上、女性150センチ以上などの制限がありましたが、

今後は身長や体格に関係なく受験可能になり、女性や小柄な志願者にもチャンスが広がっています。

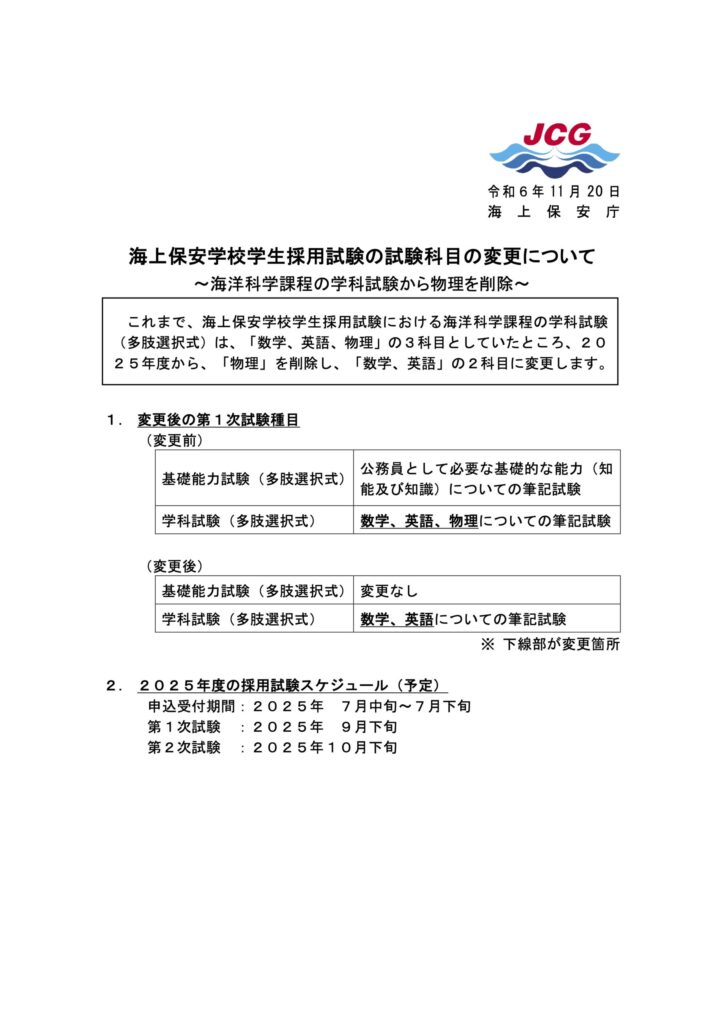

また試験科目も見直され、海洋科学課程では一次試験から物理が除外されるなど、理系科目が苦手な受験生にも配慮がなされています。

こうした改革は、海上保安官という仕事をより魅力的な職業として発信する狙いがあります。

採用だけでなく、働く環境の改善も進んでいます。

2024年8月には、海上保安庁内に「業務改善委員会」が設置されました。

長時間の船上勤務や交代要員不足といった問題に対し、現場の声を反映しながら改革を進めています。

たとえば、航海中でも家族と連絡できるように、船内でのインターネットの整備や、

居住区のプライバシー確保、食事や休息環境の改善など、生活の質を上げる取り組みが行われています。

さらにワークライフバランスの推進も重視され、交替勤務の見直しや、陸上勤務とのローテーション改善で、休暇を取りやすくする方向です。

一部ではテレワークやオンライン研修も導入され、現場職員の負担軽減につなげているようです。

そして、特に注目されているのが海上自衛隊OBの採用制度です。

2023年から始まった新制度では、海上自衛隊を定年退職した元隊員を大型巡視船の航海士や機関士として採用しています。

海上保安庁の定年は65歳であり、海上自衛隊退職者にとっては退職後も10年前後働ける新たな選択肢になります。

海上自衛隊で培った船舶運用の経験を活かせる点で、双方にメリットがあります。

-1024x725.jpg)

実際、2023年度には元海上自衛隊隊員2名を採用し、年度内に15名の確保を目指すと報じられました。

今後は航海、機関、通信、主計、砲術といった職種にも広げ、希望に応じた配属が行われる予定です。

海上保安庁の人事担当者は「役割は違っても、同じ船乗りとして通じるものがある」と語っています。

まとめ

今回は海上保安庁が直面している人材確保の難しさについて調べてみました。

採用試験への応募者が減少し、採用試験倍率が低下、中途退職者が増加し、定員が減少するなど、人材確保の難しさが伺えます。

自衛隊でも深刻な採用難となっている状況は、認識していましたが、海上保安庁でも人材確保が難しくなっている事に驚きました。

公開されている情報や、ニュースだけでは分からないような細かい事情もあるかと思いますが、皆さんはこの件についてどんな印象を持ちましたか?

コメント