2025年7月に行われた台湾の大規模軍事演習「漢光41号演習」

これは台湾軍が毎年行う総合軍事演習ですが、2025年の41回目の演習では、これまでよりも日数を拡大し、予備役の招集を含めた陸海空軍を総動員する演習となりました。

特徴的なのは軍以外の地方自治体や警察、消防、民間の防衛団体など、民間人も参加する総合的な国家レベルでの演習内容となっています。

「台湾有事」という言葉をニュースで耳にする機会が増えている今、台湾での訓練内容に注目してみたいと思います。

演習のシナリオ

ここからは訓練上の中国軍の侵攻シナリオに沿った演習内容を見ていきます。

グレーゾーン事態

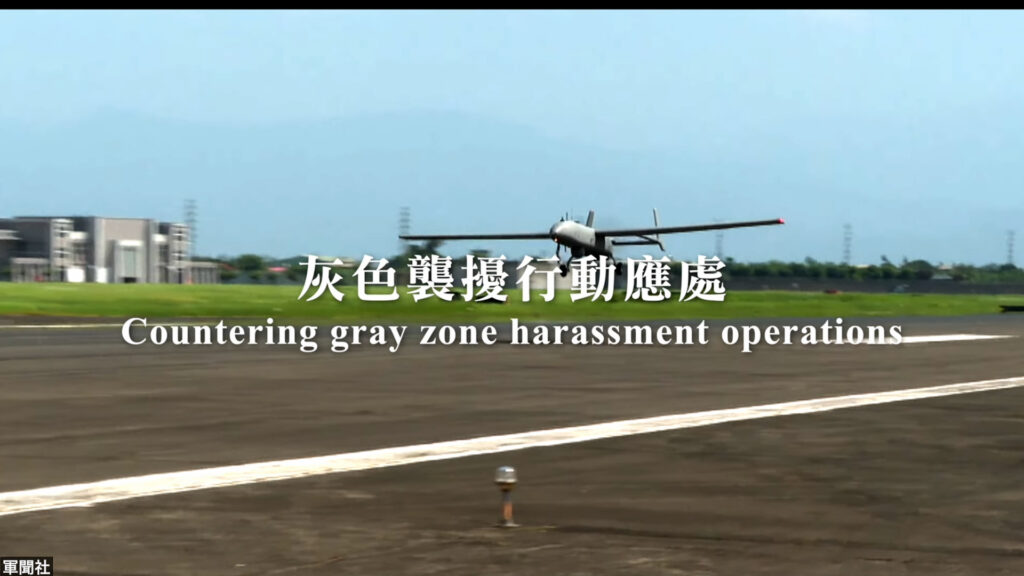

演習の初期段階ではいわゆるグレーゾーン事態の敵対行動を想定しました。

具体的には、中国の海上民兵船や海警艦艇による台湾沿岸での嫌がらせや領海侵入、無人機による偵察飛行や撹乱行為など、中強度の侵擾が発生したとの想定です。

台湾海軍は各種艦艇に戦備補給を完了させて緊急出港させ、敵の奇襲に港湾で捕捉される事態を避けました。

同時に空軍の移動式レーダーや地対空ミサイル部隊が、各地の戦術陣地へ機動展開し迎撃態勢を整え、陸軍部隊も沿岸や要衝に前進配置について待機しました。

一方、発電所・石油タンク・給水施設などの重要インフラ施設には特定の警備部隊が派遣され、敵の破壊工作に備えて防護を強化しています。

工兵部隊も上陸されやすい海岸において、障害設置による揚陸妨害の措置を実施しました。

なお今年の演習開始日は水曜日だったため、平時から戦時への移行を告げる命令(週明けに全軍の休暇兵を召集する号令)は発令されず、代わりに事前召集された予備部隊が初動展開しています。

演習と称した敵部隊の展開

演習中盤には、敵が台湾周辺で攻撃準備のための軍事演習や示威行動を開始し、それに続いて台湾本土へのミサイル・空爆を含む統合火力打撃を加える想定が盛り込まれました。

7月12日には、中国軍が台湾近海で「演習」と称した威嚇行動を取るとのシナリオの下、台湾軍は更なる警戒態勢を敷いています。

翌13日には敵軍が、台湾各地の軍事目標やインフラに対しミサイル一斉攻撃を実施し、その混乱に乗じて上陸作戦を開始したという設定です。

これに対し台湾国軍は防空ミサイルによる迎撃や、戦闘機の緊急発進で初撃を低減させつつ、沿岸部では陸海空の合同で敵上陸部隊を撃破する作戦を展開しました。

特に海軍と空軍は、敵の揚陸艦隊が海峡を渡る段階から長距離精密攻撃を加え、敵輸送船団や上陸用舟艇を可能な限り洋上で阻止する訓練を行いました。

敵が沿岸に接近した場合には、事前に敷設した機雷原や沿岸砲兵による攻撃で被害を与え、海兵隊や陸軍機甲部隊が上陸地点での殲滅戦を想定しています。

実際、7月14日未明には台北港近くの淡水河河口に敵特殊部隊侵入を阻止する想定で爆薬を搭載した浮橋を設置する工兵演習も行われました。

上陸部隊との戦闘-縦深防御

演習後半では、敵の一部が上陸突破に成功したとの前提で島内での本格戦闘が演じられました。

7月14日には、台湾本島各地で軍と上陸侵攻部隊との戦闘が発生し、国軍は各都市近郊での防衛戦に投入されています。

さらに15~16日にかけて、敵軍が首都台北を含む都市部深部へ侵攻し、台湾側は「縦深防御」戦術によって持久戦に移行するというシナリオが特徴となりました。

この段階では、従来の漢光演習では省略されがちだった市街地戦闘が大々的に訓練されています。

各地の衛星都市や市街地に展開した国軍部隊が、トンネル・橋梁・工場地帯など地形を利用して防御線を構築し、少人数の敵特殊部隊や上陸部隊残存兵力を包囲・撃滅する想定です。

例えば、台北港周辺の演習では、郊外の橋梁や道路上に障害物を設置して敵の前進を遅滞させるとともに、周囲の高層建物(青果市場ビルや高校校舎)に陣取った国軍が橋上に進入した敵を三方向から包囲・攻撃する訓練が行われました。

この軍民連携による縦深防衛戦の中では、各地の地方自治体や民間資源も動員され、住民の避難誘導や後方支援活動(物資の配給・傷病者の救護など)が並行して実施されています。

最後の7月17~18日には、敵軍がさらに戦線を拡大し増援を投入してくる状況を想定し、国軍と民間防衛組織が協同で長期抗戦にあたるシミュレーションで演習を締めくくりました。

新たに市街戦と民間防衛に注力

漢光41号演習では、軍事部門だけでなく政府の各機関・地方自治体・民間団体が広範に連携し、「全民防衛」体制を検証しました。

特に今年から新設された(都市レジリエンス演習)は、日本の総務省に相当する内政部、および各地方政府が主導する民間防衛訓練で、漢光演習と連動して実施されました。

これは従来まで毎年行われていた民間主体の「万安演習」(防空避難訓練)と「民安演習」(防災・民防訓練)を統合・再編したもので、2025年より全国22県市で段階的に実施されています。

具体的には、全22の都市(台湾本島・離島を含む) で 30分間の防空警報訓練(空襲警報の発令→住民避難→解除)を地域別に順次実施しました。

警報解除後には1時間にわたる救援訓練が行われ、避難住民の収容・救護所の設営、負傷者の応急手当や瓦礫救助訓練などが地域ごとに展開されました。

これらの防空演習には、民間人だけでなく各級政府機関、学校、企業、工場なども一斉に参加し、時間中の移動や作業を停止して避難手順に従うことが義務づけられました。

演習への不参加や規則違反には法律に基づき3万~15万台湾ドル(約130万~650万円)の罰金が科される可能性があると周知され、政府挙げて真剣に取り組んだことが窺えます。

都市レジリエンス演習では、中央政府から内政部警政署(日本の警察庁に相当)や各部会の専門官が参加し、地方ごとの訓練計画を指導・支援しました。

内閣(行政院)の全社会防衛レジリエンス委員会の季連成政務委員(元陸軍中将)は全ての演習現場に赴き、地方政府職員に対して想定外の状況を即興で問い質す場面もあったといいます。

各地方自治体は自地域の地形・産業・人口構造に合わせて多彩な演習シナリオを企画しました。

例えば 新竹市 では「科学園区で火災が発生し化学物質が漏洩、また超高圧変電所が破壊され停電」という産業インフラ被害を想定。

基隆市 では「北部沿岸の水源地・浄水場に敵工作員(スパイ)が侵入し破壊工作を行う」というシナリオ。

嘉義市 では「ダムがミサイル攻撃で決壊し大規模洪水が発生」という事態を想定し、給水公社や民間防衛団体、警察・消防が協同で緊急止水・救助にあたる訓練を行いました。

これらのシナリオには地元の消防局・警察局・上下水道事業体・病院など関係機関が総動員され、軍が前線で戦う間に「背後を守る」役割を担うことが確認されました。

民間企業や公共交通機関も演習に協力し、例えば大手スーパー「全聯ぜんれん(PX Mart)」は全国3店舗を訓練会場とし、買い物客と店員が一斉に店内地下シェルターへ避難する模擬空襲訓練を実施しています。

また台北捷運(MRT地下鉄)も演習に連動した避難誘導・駅施設の防護訓練に参加し、戦時下での公共交通機能維持を図りました。

このように官民の幅広い組織が参加したことで、演習は単なる軍事訓練に留まらず「民間防衛」訓練としての性格を帯びています。

台湾国民の国防意識

漢光41号演習を契機に、国民の国防意識を高める様々な取り組みも展開されました。まず政府は、今年から毎年7月を「国家団結月」と定め、国民に防衛意識の向上を呼びかけています。

演習の準備段階で、賴清徳総統自ら全国各地の部隊を訪問して士気を高めるとともに、「全社会防衛レジリエンス」の重要性を訴えました。

例えば総統は演習前に台中市の砲兵部隊を視察し、「国軍の重点は勝つことだけでなく、全社会が一体となって防衛レジリエンスを築くことだ」と激励するビデオメッセージを録画しています。

この映像は国軍内部向け教育番組で放映され、軍人だけでなく国民全体に向けて団結と備えを呼びかけるものとなりました。

演習期間中、各地域の学校や職場でも同様に避難訓練が行われ、児童・学生から社会人まで幅広い層が 「いざという時」の対応要領 を体験しています。

政府は事前にテレビ・ラジオやSNSを通じて訓練実施を周知し、サイレンの音や避難方法について啓発キャンペーンを展開しました。

多くの市民が訓練に真剣に参加し、一時的に交通が止まったり屋外活動が中断されることを受け入れる姿勢を示しています。

実際、台北市では演習中にペトリオットミサイル部隊の車両が誤って駐車中の車に接触する事故が起きましたが、このことが大きな社会問題化することもなく、「訓練のリアリティを高めるためにはやむを得ない」と理解する声も聞かれました。

国防部も「訓練中にデマや偽情報が流される可能性があるので、市民は冷静に公式情報を信頼して行動して欲しい」と注意喚起を行い、国民の心理面での耐性向上にも努めました。

従来、防災演習などでは「戦争」という言葉を避ける傾向がありましたが、今年は「万一戦争になったら…」という現実的な想定を行政側も正面から取り上げています。

演習シナリオには「中国からの内部協力者の潜入」や「偽情報による住民扇動(投降を呼びかける放送)」などの心理戦・認知戦も盛り込まれ、地方政府職員から住民まで「戦時下の生存術」を真剣に考える機会となりました。実際に演習に参加した地方公務員からは「今回の演習は想像以上にリアルで緊張した」という声が上がり、訓練を通じて自身の備えに不足があることを実感したとの証言もあります。

専門家からは「初年度の試みであり不十分な点もあるが、官民問わず(レジリエンス)の重要性を認識し始めたこと自体が進歩だ」と評価する声も出ています。

コメント