今回は「自衛隊の採用人数が減少している現状」について、詳しく解説していきます。

現在、自衛隊では若い人材の確保が非常に難しくなっており、過去最低の採用実績が続いています。

少子化や民間企業との人材獲得競争、そして職業としてのイメージの問題など、複数の要因が重なっているのが現状です。

防衛省もこの危機感を強く持っていて、さまざまな対策を打ち出していますが、抜本的な解決には至っていません。

今回は、自衛隊の採用人数の推移、減少した理由、そして政府・防衛省が取り組んでいる対策について、できるだけ分かりやすくまとめてみました。

自衛隊採用人数の推移と現状

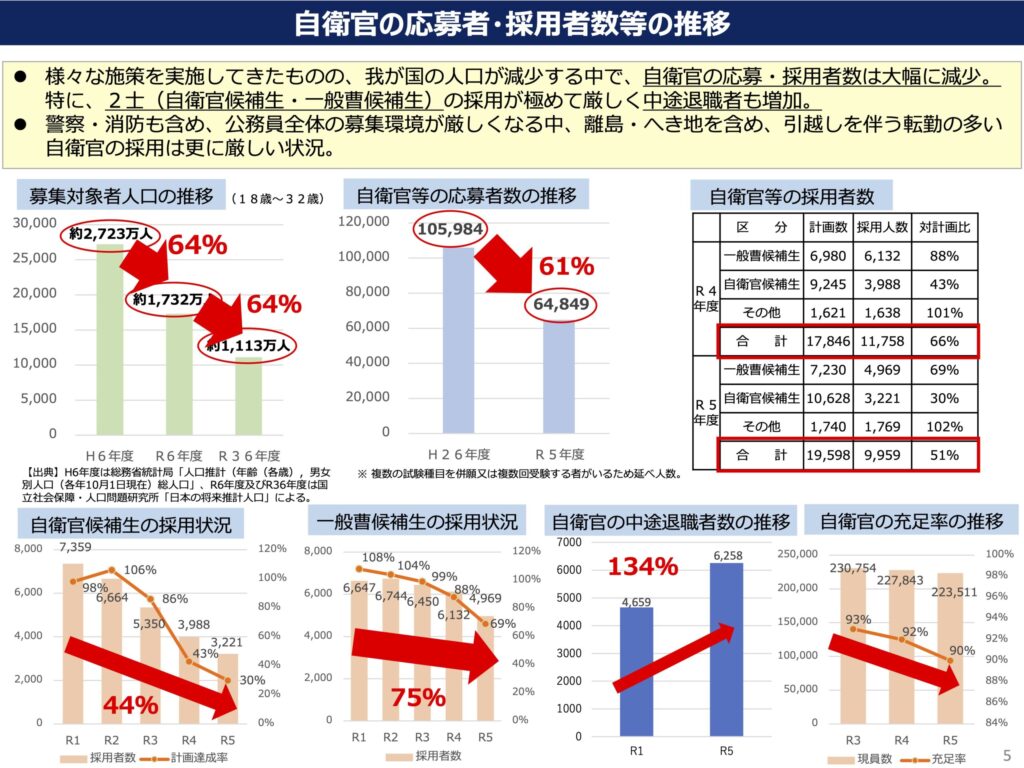

過去10年以上の長期的な傾向を見てみると、自衛隊の新規採用者数は大きく減少傾向にあります。

平成26年度(2014年)ごろまでは、年間の採用計画数をほぼ満たす水準で推移していました。

しかし、その後は徐々に計画未達が常態化し、平成29年度(2017年)までの4年間は、連続して採用計画を下回る結果となりました。

採用予定者数を確保できない現実

ここ最近の採用実績の数字を見てみましょう。

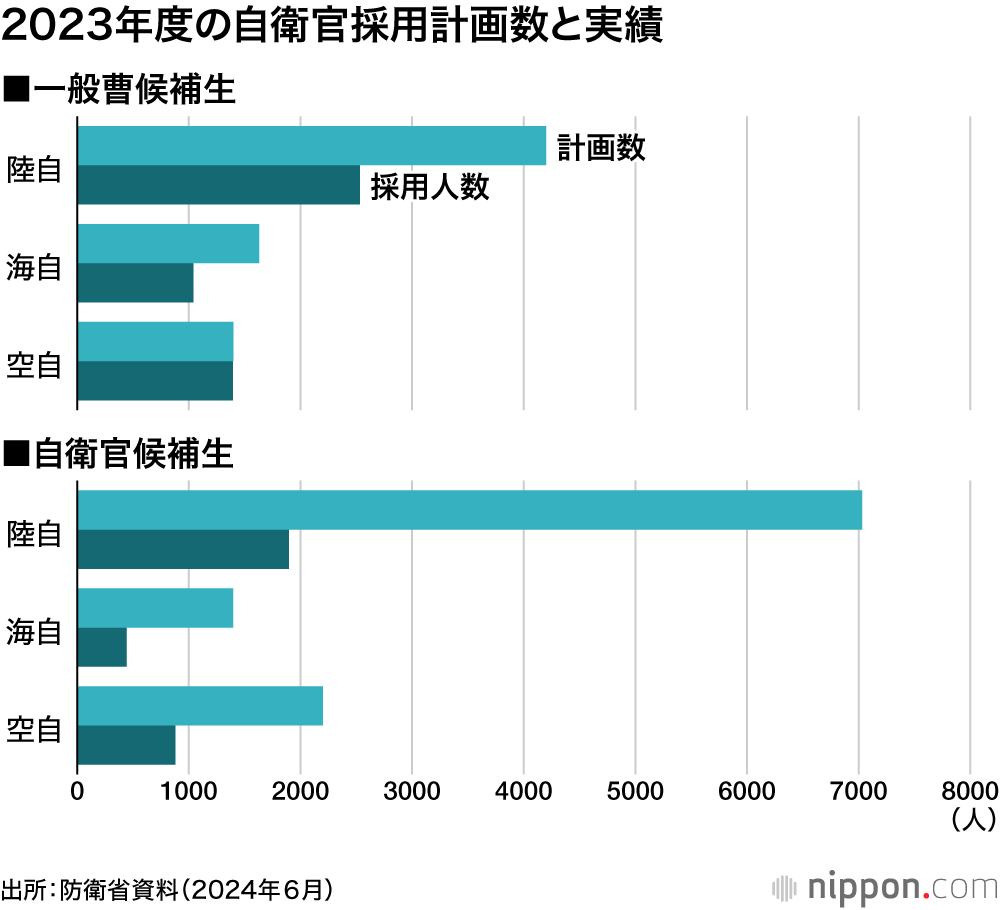

2023年度の自衛官等の新規採用数は9,959人でした。

本来、計画されていた採用目標人数は19,598人。

https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02075/

この目標に対する達成率はわずか51%と、自衛隊創設以来、過去最低の水準を記録しています。 ちなみに、前年の2022年度も状況はあまり変わらず、11,758人の採用にとどまり、計画達成率は66%にとどまりました。

つまりここ数年、計画人数の半分から3分の2程度しか確保できていないという非常に厳しい状況が続いているのです。

さらにさかのぼると、2010年代半ば頃までは、毎年およそ1万5千人前後の新規採用者が確保されていました。

しかし、2020年代に入ると、その数は1万人前後にまで落ち込み、ついには1万人を割り込む事態にまで陥っています。

この推移からも、自衛隊の人材確保が年々厳しさを増していることが、はっきりと読み取れます。

陸上自衛隊は避けられる傾向?

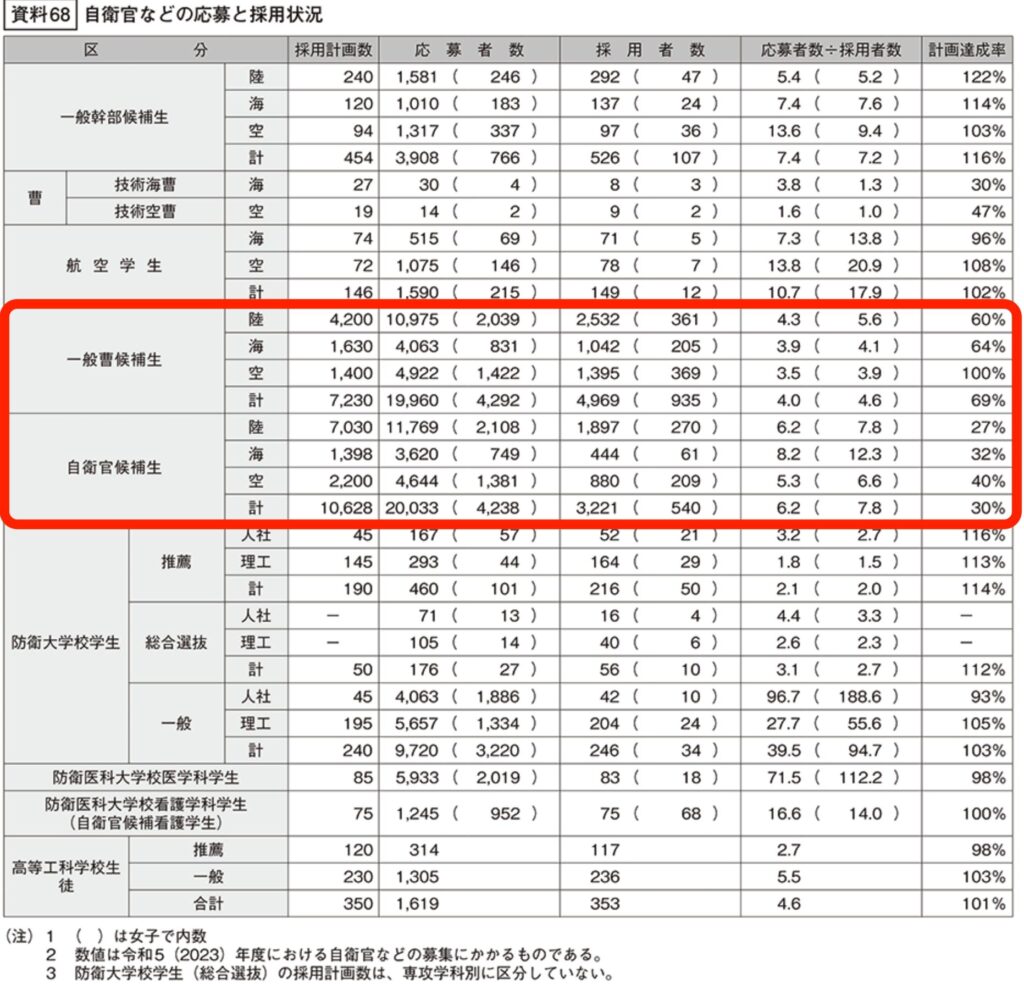

ここで注意しておきたいのが、採用の困難さには、自衛隊の各部門ごとに違いがあるという点です。

特に陸上自衛隊は深刻な影響を受けています。

陸上自衛隊の定員は約15万245人と、自衛隊の中でも最大規模を誇っています。

その分、毎年必要とされる人員も多いため、採用難の影響がより強く表れやすい状況にあります。

2023年度のデータを見てみると、陸上自衛隊の「自衛官候補生」の採用数は、計画7,030人に対して、実際に採用できたのはわずか1,897人。

達成率にして27%と、非常に厳しい結果となっています。

つまり、計画の4分の1以下しか採用できていないことになります。

これに対し、同じ自衛官候補生でも、海上自衛隊では達成率が32%、航空自衛隊では40%程度と、若干ながら高い数字を記録しています。

それでも十分とは言えませんが、特に陸上自衛隊が突出して人員不足に苦しんでいることがわかります。

一方、「一般曹候補生」これは陸海空いずれの自衛隊にも共通する、いわば下士官候補者ですが、ここでも差が見られます。

航空自衛隊では、2023年度の一般曹候補生の採用で計画達成率100%と目標を満たしました。

一方、陸上自衛隊では60%にとどまっており、ここでも陸自の苦戦ぶりが際立っています。

個人的な話ですが、私自身一般曹候補生で入隊し、当時は試験倍率も5倍程度あり、同じ班になった同期の半分が大卒の年上だった記憶があります。

当時を思い出すと、今とは全く違う状況だったんだと感じます。

こうした部門ごとの違いを踏まえた上で、自衛隊全体の充足状況を見てみましょう。

自衛隊の定員を満たしていない

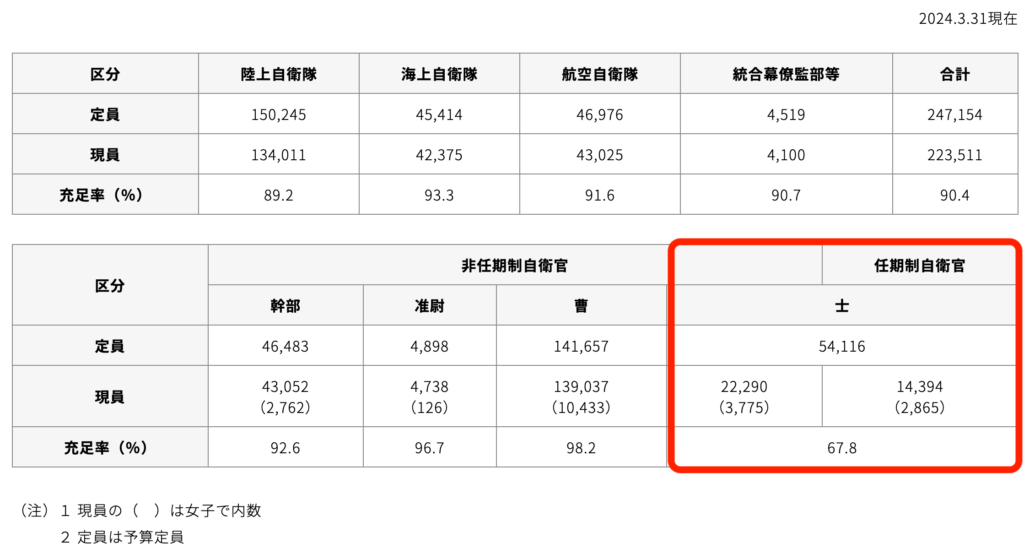

2023年3月末時点における自衛隊の定員は、約24万7千人。

これに対して実際の人数は、約22万3千5百人という状況です。

充足率に換算すると90.4%となります。

一見すると9割以上確保できているので、大きな問題には見えないかもしれません。

しかし、より詳しく見ると、問題の深刻さが浮き彫りになります。

特に大きな課題となっているのが、若年層の隊員、つまり「士」と呼ばれる階級の充足率です。

「士」階級の充足率は、わずか67.8%。

4人に1人が欠員、という状態です。

これに対して、幹部や、「曹」などの階級の充足率は90%以上と、比較的安定しています。

つまり、自衛隊の最も若い層が圧倒的に足りていないというのが、今の現状なのです。

若い隊員は、訓練や作戦行動において基礎的な力を担う存在です。

この層が不足すると、部隊全体の活動や、将来の中核となる人材の育成にも大きな影響が出てきます。

現実的な話として各種訓練や、恒常業務、教育訓練など隊員一人に対する負担が増えていたというのが、実感としてありました。演習から帰ってきて、またすぐ別の訓練へ、代休を消化することなくまた別の業務へ…という現実があると思います。

総合火力演習の一般公開がなくなった理由なども、こういった理由があるのではないかと個人的に思います。今後は駐屯地や基地の一般公開、体験入隊、広報などにも影響がでるのではないかと思います。

このように、自衛隊は現在、単なる一時的な人手不足ではなく、将来を支える基盤そのものが揺らぎかねない深刻な局面に立たされていると言えます。

結果として、自衛隊全体では、ここ数年、約2万人規模の定員不足が続いています。

しかも、この傾向に歯止めがかかる兆しは、現時点では見えていません。

このような状況を踏まえると、採用人数の減少は単なる「人が集まらない」という問題にとどまらず、

今後の日本の安全保障体制全体に影響を及ぼしかねない、大きな課題であることがわかります。

採用人数減少の原因は?

原因1 少子化

まず、最大の要因として挙げられるのが、若年人口の減少、いわゆる少子化です。

これまで自衛隊が主に募集対象としてきたのは18歳から26歳までの若い世代ですが、この年齢層の人口そのものが大きく減少しています。

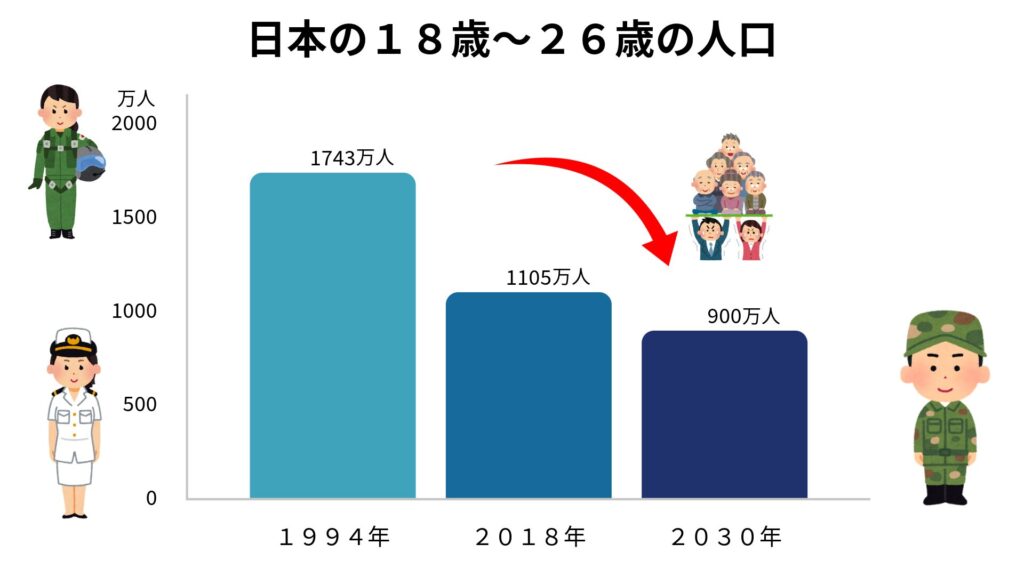

具体的に数字を見てみると、1994年にはこの年齢層の人口は約1,743万人もいました。

しかし、2018年にはそれが1,105万人まで減少。

さらに、2030年頃には1,000万人を割り込むと予測されています。

つまり、自衛隊がリクルートできる対象者そのものが、30年間でおよそ40%も減ってしまったということになります。

当然ながら、母集団がこれだけ縮小してしまえば、志願者数も減少します。

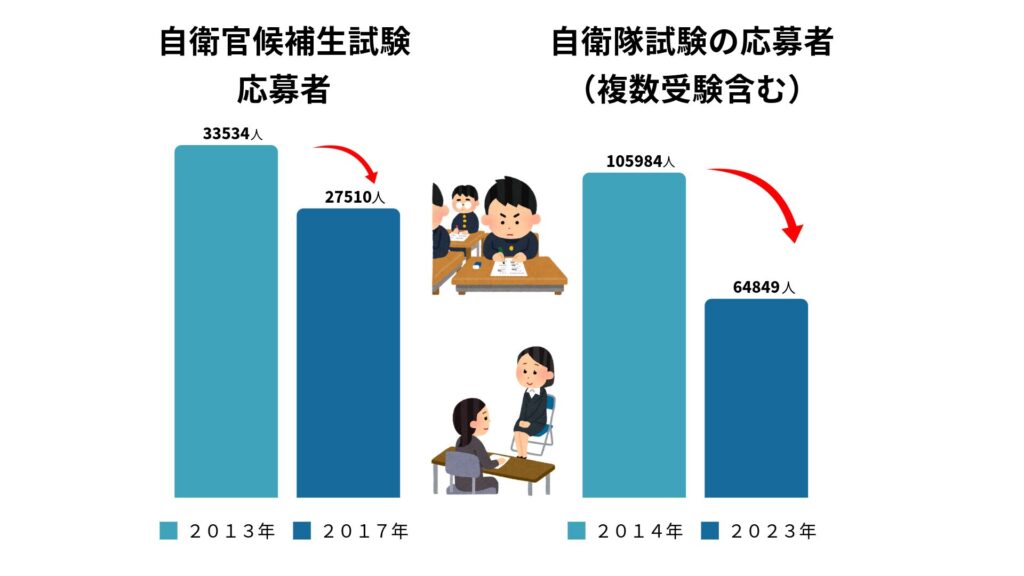

実際に、自衛官候補生試験の応募者数は、2013年には33,534人だったのが、2017年には27,510人へと減少しました。

さらに、防衛省の資料によれば、複数受験を含む延べ応募者数も、平成26年度の約105,984人から令和5年度には64,849人に落ち込んでいます。

この数字を見るだけでも、志願する若者の裾野そのものが縮小していることが、採用難に直結していることがよくわかります。

しかし、原因は少子化だけではありません。

原因2 民間企業との人材獲得競争

次に挙げられるのが、民間企業との人材獲得競争の激化です。

少子化の影響は、自衛隊だけではなく、民間企業にも深刻な人手不足をもたらしています。

特に景気回復局面では、民間企業の求人活動が活発になり、若者たちには多様な就職先の選択肢が広がります。

大手企業では初任給を大幅にアップするなど、若手人材への投資へ積極的に行われており、最近ニュースでもよく見ます。

その結果、相対的に自衛隊を志願する若者の割合が低下しています。

防衛省も、「人口減少や人手不足による民間企業との競争激化」が採用計画未達の大きな要因だと公式に分析しています。

また、公務員全体でも、警察や消防など、ほかの組織も同じように募集に苦戦しており、

特に全国転勤や離島勤務が避けられない自衛隊は、さらに敬遠されやすい立場にあります。

こうして、若者たちがより条件の良い、地域密着型で安定した仕事に流れる中で、

自衛隊の人気は相対的に低下してしまっているわけです。

原因3 自衛隊ならではの環境に対する不安

さらに、職業としての魅力や労働条件に対する課題も、無視できないポイントです。

自衛官は「公務員」という肩書を持っていますが、給与水準は他の公務員職に比べて高いとは言えず、

しかも定年も早いため、長期的なキャリア設計に不安を持たれることが少なくありません。

また、任期制隊員の場合、数年で退職する制度のため、

安定した将来設計を望む若者から見ると、魅力に欠ける制度になってしまっています。

加えて、自衛隊独特の集団生活、厳しい規律、上下関係の厳格さといった文化が、

現代の若い世代にはなじみにくく、敬遠されがちです。

さらに勤務地も全国に渡るため、定住志向の若者にはハードルが高く、

災害派遣や訓練によって長期間家族と離れなければならない可能性もあり、

ライフスタイルの面からも、敬遠される要因となっています。

このように、待遇面や職場環境への不安感が、志願率低下に大きく影響しているのです。

また、自衛隊という職業イメージそのものも、採用減少に拍車をかけています。

若者の間では、自衛隊の仕事が「きつい」「危険」といったイメージで語られることが多くあります。

また、近年、自衛隊内部でのハラスメント問題や不祥事がニュースで取り上げられる機会があり、

こうしたネガティブな報道は、若者の間に「自衛隊は危険な場所」という印象を植え付け、

志願意欲を低下させる要因となっています。

一方で、自衛隊は災害派遣などで国民から高い評価を受けているのも事実です。

しかし、やはり「軍事組織」への心理的抵抗感を持つ人も一定数存在し、

必ずしも万人にとって職業として魅力的に映るわけではない、という現実もあります。

このように、

「担い手である若者が減り、その中でも自衛隊を選ぶ人がさらに減っている」

という、二重の構造的な問題が採用難の背景にあります。

単なる景気の変動や一時的な社会情勢の問題ではなく、

これはまさに日本の防衛力に直結する、深刻な「静かな有事」だと表現されています。

政府・防衛省の対策は?

ここまで、自衛隊の採用人数が減少している深刻な現状と、その背景についてお伝えしてきました。

では、こうした危機的な状況に対して、政府や防衛省はどのような対策を講じているのでしょうか?

ここからは、自衛隊が人材確保に向けて進めている取り組みについてご紹介していきます。

待遇・勤務環境の改善

まず1つ目は、待遇の改善と勤務環境の向上です。

若者たちにとって、魅力ある職業と感じてもらうために、「待遇の良さ」や「働きやすさ」を重視することが欠かせません。

このため防衛省は、給与や手当の引き上げ、福利厚生の充実に本格的に乗り出しました。

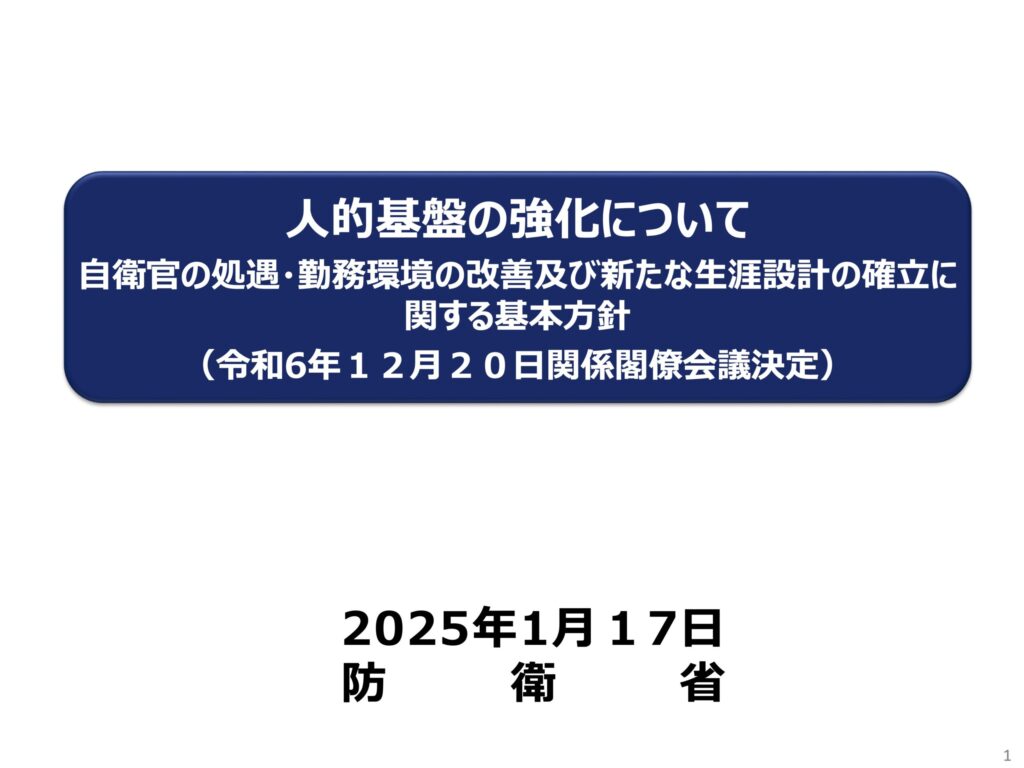

2024年末には、政府の関係閣僚会議で自衛官の処遇改善に向けた基本方針がまとめられました。

ここでは、たとえば「任期制隊員」のために新たな処遇改善手当を新設したり、既存の手当を増額したりする施策が打ち出されています。

さらに、隊舎、つまり隊員たちが生活する寮についても、インターネット環境を整備し、できる限り個室化を進めるなど、生活面での快適性向上が図られています。

また、再就職支援の充実や、定年延長の検討といった将来設計を支える取り組みも進められており、在職中には資格取得支援や勤務継続に応じたボーナス支給など、金銭的なインセンティブも強化されています。

これらの一部はすでに2024年度の防衛予算に反映されており、今後は俸給表――つまり給与体系そのものの抜本的な改定も予定されています。

加えて、住居や訓練施設の設備改善など、働きやすい環境づくりが着実に進められています。

こうした取り組みによって、「きつい割に報われない」というイメージを払拭し、より多くの若者が自衛隊に魅力を感じてもらえる職場を目指している状況です。

広報戦略の見直し

次に、2つ目の取り組みは、広報戦略・募集活動の強化です。

若年層へのアプローチを強化するため、自衛隊は広報・広告活動も大きく見直しています。

たとえば、Webサイトやポスターのデザインを刷新し、親しみやすさややりがいを前面に押し出したメッセージに切り替えています。

さらに、元自衛官のタレントや著名人を起用し、親近感のある広報活動を展開しています。

特に力を入れているのが、SNSの活用です。

防衛省の人材確保推進室は公式X(旧Twitter)アカウント「@JSDF_recruit」を開設し、日々、募集情報や自衛官の魅力を発信しています。

また、YouTube上では「自衛官募集チャンネル」という公式チャンネルを運営しており、隊員たちの訓練風景や実際の声を紹介することで、リアルな自衛官の姿を届けています。

加えて、各地方協力本部、いわゆる地元の募集担当機関も、地域イベントへの参加や高校・大学訪問を強化しています。

「自衛隊に入るとこんなメリットがある」という具体的な情報を、若者本人はもちろん、保護者世代にも届ける取り組みが進められているのです。

さらに、現役隊員自身が地元に戻った際に知人に募集を呼びかけるなど、自主的な募集活動も奨励されています。

こうして、あらゆるチャネルを活用して、裾野を広げる努力が続けられているのです。

女性採用の拡大、キャリア採用など

3つ目の取り組みは、女性採用の拡大と多様な人材の活用です。

これまで自衛隊では、女性隊員の配置に一定の制限がありましたが、近年はこれを大幅に撤廃しました。

2015年には戦闘機パイロットへの門戸を開放し、2018年には潜水艦乗組員にも女性が就くことが可能になりました。

現在では、ほぼすべての職種で女性が活躍できる環境が整っているようです。

その結果、2023年度の自衛官候補生採用者3,221人のうち、540人が女性となり、一定の成果が出始めています。

また、育児休業制度の拡充など、女性が働き続けやすい職場づくりにも力が入れられています。

今後も、女性目線での広報やサポート体制の強化によって、さらに多くの優秀な女性人材を確保していく方針です。

さらに、採用年齢の上限も緩和されました。

2018年からは、自衛官募集の年齢制限を従来の26歳から32歳に引き上げています。

これにより、社会人経験を持った30代前半の志願も可能となり、より幅広い層から人材を募れるようになりました。

加えて、近年ではサイバー防衛や情報通信といった専門領域で、民間からのキャリア採用も積極的に進められています。

非常勤の専門職公募などを通じ、サイバーセキュリティやAI技術に精通した人材を確保する動きも本格化しています。

自衛隊の組織・編成の見直し

最後に、4つ目の取り組みは、定員・組織の見直しと省人化の推進です。

人的資源の不足は、単純に人を増やすだけでは解決できません。

そのため政府は、無人機やAIなどの省人化技術を積極的に導入し、任務の効率化を進めています。

たとえば、無人偵察機を使った監視活動や、定型業務のIT化によって、人的負担を軽減していこうとしています。

また、防衛力全体としても、任務の優先順位を見直し、重要な分野に限られた人員を集中させる組織改革が進められています。

具体的には、陸・海・空自衛隊それぞれの定員配分の見直しや、即応予備自衛官の活用拡大など、

「少ない人員で最大限の効果を上げる」ための取り組みが加速しているのです。

こうした待遇改善、広報強化、女性活用、多様な人材採用、省人化といった取り組みを総動員しながら、

防衛省・自衛隊は今、必死に人的基盤の立て直しに取り組んでいます。

まとめ

ここまで、自衛隊の採用人数減少の現状と背景、そして政府・防衛省の対策について見てきました。

自衛隊の人材不足は、日本の安全保障体制そのものに直結する、非常に重大な課題です。

少子化という構造的な問題の中で、いかに人材を確保し、育成していくか。

待遇改善や広報強化、多様な人材活用といった包括的な戦略が、これまで以上に重要になっています。

コメント

自衛隊と言う「プロ野球選手」みたいな位置づけではなく、「生活に困った時に必ず雇ってもらえるバイト先」みたいに、もっと開かれた雇用体制にするべきかと。実際に戦争になれば官民関係なく戦闘に駆り出されるのだから、その明確な敷居は大した意味がないと言えるでしょう。勿論、意欲的な隊員ではないとならないなど最低条件は必要として、それが実現すれば生活保護は高齢者のみに限定する事が出来、その分を防衛費に回すことも可能になる。良いアイディアではないかと。